Duet Sitar & Sarod (2) Raga Kiravani - I. Bhattacharya & Aashish Khan

Sans Breath (Raga Yaman) - Pandit Hariprasad Chaurasia

Ali Akbar Khan The 80 minute Raga Raga Kanara Prakaar

Imrat Khan - Surbahar - Raga Yaman Live in Germany 1974

Raga Ahir Bhairav by Pandit Shivkumar Sharma

Индийская Музыка - Веды и Предыстория Системы Раги

Санскритский термин для музыки – «самгита» («согласное пение») – включает в себя не только вокальную и инструментальную музыку, но также и танец.

«Самгиташастра» — корпус писаний о музыке – обычно переводится как «музыкология». Ранняя индийская литература полна каламбуров с игрой словами «шаастра» и «шастра»; последнее означает «благородный трактат», первое – «меч». Из-за их фонетического сходства, оба слова часто (и не вполне обоснованно) относили к санскритскому корню, означающему «исправлять, карать». Семантическое происхождения слова «шастра» весьма прозрачно: от начального значения «исправлять» оно борасло следующими смыслами: 1) сдерживать, контролировать, управлять, руководить; 2) командовать, приказывать, указывать; 3) учить, сообщать; и набор ещё более тонких значений, включающих и «хвалить» и «карать». Ни в одном из этих смыслов нет явной связи с корнем, означающим «меч», однако есть явный намёк на агрессивную, часто наказывающую ветвь педагогики. Слово, означающее «ученика» («шишья») происходит от от того же корня, что и «шастра», и буквально означает «тот, кого наказывают». Очевидно, что самгиташастры являются дисциплиной не только предписывающей, но созданной для поддержки традиции, нежели чем её опровержения.

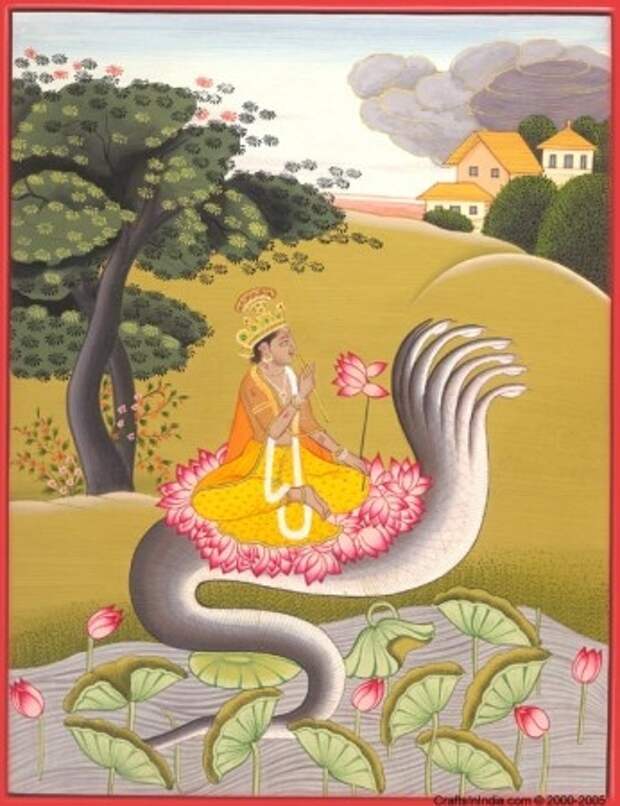

Дисциплина музыки расцвела в пёстром и экзотическом окружении индийской интеллектуальной традиции. К ней относились с высочайшим благоговением и окружали аурой религиозного мистицизма и космического символизма, твёрдо укоренившегося в индийском сознании.

Музыку часто называли «Пятой Ведой» и считали её путём к откровению. Она также была связана с философией и практикой йоги (буквально, «привязанность») и служила образцом для йогической практике своей суровой дисциплиной и сосредоточенностью исполнителя, как и его приверженностью к идеалу на его пути. Музыка, наименее материальное из искусств, привлекала естественный интерес со стороны индийской философской традиции, учившей, что материя иллюзорна. Музыка давала и исполнителю, и слушателю проблеск вечной реальности: через своё соприкосновение к тому, что реально (часто через подобное трансу состояние), они отстранялись от того, что иллюзорно. Таким образом, индийская философия музыки получила важные онтологические и эпистемологические измерения, и исполнение индийской музыки приобрило метафизические обертона, глубоко проникшие во все контексты, в которых затрагивается предмет музыки.

Происхождение наиболее древнего искусства – музыки – вероятно, можно приписать ритуалу, но эти корни в индийской музыке пролегают куда глубже, чем в западной. Музыка, покуда нам известно, впервые появляется в индийской литературе жанра, известного как «шикша». Шикши являлись практическими заметками о верном произнесении священных Ведических текстов и надлежащем исполнении сопутствующих ритуальных жестов, дополненными списками максим для каждодневной жизни – как чистить зубы, избегать компании азартных игроков, женщин и актёров и т.п. В этих шикшах находятся свидетельства, что жесты «тала», ставшие ритмической основой всей последующей индийской музыки, произрастают от движений рук, исполняемых жрецом по мере декламации гимнов Самаведы.

Фактически, я очень сильно уверен, что некоторые следы древнего Ведического обозначения музыки как жертвенного ритуала всё ещё присутствуют в исполнительской практике нынешней индийской музыки: теория «нады», обычно переводимой как «первичный звук», является основанием для индийского понимания музыки. Она описывает проистекание извлечённого звука из протяжённого субстрата жизненного звука, обитающего в нижней части тела, что находит своё выражение в постоянном присутствии дрона, ставшего особенностью индийской музыки с эпохи средневековья. Каждый выдох, каждое произнесение музыкального звука или священной формулы (мантры) даёт певцу контроль над этим внутренним резервуаром божественного звука, и идея музыки как чистого проистекания изнутри является одним из ключевых понятий в индийской мысли.

Сопровождение музыки жестом (как в Ведической молитве) придаёт ритуальное измерение телесных каналов и областей, через которые струится проистекающий звук. Философская традиция обращалась к этим вопросам слишком детально, чтобы осветить это в данной работе, но имея это в виду, мы можем с лёгкостью видеть, почему вокальная музыка является образцом для всей индийской инструментальной музыки, и почему музыка и фонетика так тесно переплетены в литературе шикша. Музыка являлось священным произнесением, и каждый аспект её извлечения должен был скрупулёзно быть передан ученику.

Сопроводительные жесты являлись, заимствуя метафору, «внешними и видимыми знаками» внутренних духовных процессов.

Жанр шикша образуется из шести «веданг» («суставов Веды»), затрагивающих следующие сферы:

1. Помимо музыки, шикшу прежде всего интересовала артикуляционная фонетика, и она разделялась на такие предметы как отдельные звуки, акценты, сущности, органы речи, подача и благозвучность; её общей целью являлось должное произношение текстов.

2. «Кальпа» описывала должные ритуалы.

3. «Вьякарана» описывала способы для грамматического анализа текстов.

4. «Нирукта» давала методы для понимания этимологии слов.

5. «Чанды» исследовали поэтические метры.

6. «Джиотиса» занималась астрономией, наукой весьма развитой в Древней Индии, но в данном случае применяемой для определения должного времени проведения Ведических жертвоприношений.

Эти шесть веданг почти полностью идентичны «тривиуму» средневековой Европы (грамматика, риторика, логика) и «квадривиуму» (геометрия, арифментика, астрономия, музыка). Умственная дисциплина и навыки общения являлись главнейшими целями как в индийской, так и в европейской учебных программах. Основным отличием, похоже, являлось следующее: западный квадривиум был составлен для развития ума посредством изучением абстрактных чисел как сущностей – эта педагогика находится в явном соответствии с верой Греков в то, что числа были вещами; конечной целью веданг являлись более конкретные задачи – исполнительство и устная речь.

Шикши Нарады примерно на 50% посвящены музыке, и на 50% — фонетике (если мы воспользуемся современным определением для «музыки»), и музыкальные пассажи являют собой наивную смесь из фактов и мифов. Она также содержит информацию огромной ценности, включая пассаж, относящийся к соответствии ступеней поздних светских ладов ступеням Ведического лада. Некоторые фрагменты этого наиболее важного текста могут быть более поздними добавлениями (по мнению некоторых исследователей), но центральное ядро точно происходит от Ведических времён.

Второй важный этап музыкальной спекуляции относится к периоду Гуптов (IV – VII вв н.э.), яркими представителями которой являются пьесы Бхасы и Калидасы. Основная масса теории драмы разрабатывается в эту эпоху, и два музыкальных жанра были описаны очень детально в целях их использования в театрализованных представлениях: «гандхарва» являлось строгой, ритуальной музыкой для открывающих музыкальных и танцевальных церемоний, которые должны были соответствовать драматическим требованиям. Труды Бхараты и Даттилы акцентировали музыкальные составляющие и организацию гандхарв, хотя и предоставляли дополнительную информацию о менее формальных стилях музыки. Слово «гандхарва», родственное греческому «кентавр», в поздние Ведические времена использовалось для обозначения класса красивых полубогов, живущих на небесах и печально известных за обольщение женщин, а также бывшими покровителями столь различных сфер деятельности как ораторское искусство, музыка и азартные игры. Эти божества дали название не только жанру, но и третьей ступени (Га) древнего лада, в котором играли (со слов Нарады) «лишь на небесах». И Бхарата, и Даттила устанавливают весьма детальную теоретическую систему для гандхарвы, и вся последующая индийская музыка в той или иной степени отталкивается от их модели.

К концу первого тысячелетия, музыка отходит от своих прежних ритуальных и театральных контекстов и постепенно приобретает статус отдельной дисциплины.

В индийской литературе существует множество противоречивых классификаций искусств, выработанных на сомнительных принципах. Несмотря на привилегированное положение музыки, у неё нет никакой определённой ниши, и чаще она перечисляется наряду с другими «искусствами», по всем стандартам глубоко тривиальными. Мы встречали классификации вроде восемнадцати профессиональных искусств («шилп») и шестидесяти четырёх «кал» (названных Кумарасвами «любительскими искусствами»), перечисляемых Ватсъяяной в его знаменитой Камасутре: они охватывают как большие формы (вроде пения, танца, поэзии и архитектуры), так и занятия вроде татуировки, готовки, чтение скороговорок, использование парфюма, обучение попугаев речи, использование «поросячьей латыни», азартные игры и гимнастика. Архитектура, поэзия и музыка обычно называются «большими» искусствами, поскольку ими можно заниматься независимо, то есть – скульптура и рисования зависят от архитектуры, как танец – от музыки.

Жизнь, в соответствии с ранней индуистской традицией, имеет четыре основы: «дхарма» (праведность), «артха» (благополучие), «кама» (удовольствие, особенно чувственное) и «мокша» (освобождение из цикла рождений и смертей и от последствий кармы). В целом, искусства имеют своей непосредственной целью каму, и чувственное наслаждение ценится столь же явно, сколь и способность посредством искусства воспринять духовную реальность, выраженную посредством чувственных иллюзий. И разумеется, все искусства ценились за их способность усиливать сексуальное удовольствие. Но конечной целью музыкального опыта была мокша, достигаемая через две промежуточные и более доступные стадии погружения в музыкальный процесс: «бхога» (удовольствие) и «ананда» (восторг).

Ранняя индийская музыкальная теория отличается той же строгостью и проницательностью исследования, которой отмечена великая грамматика Панини для санскрита. В то же время, она расцвела в экзотической среде, под сильным влиянием комического символизма и мистицизма. Эти тексты демонстрируют ту же смесь их самых наивных музыкальных представления и технической информации, что и в средневековой европейской литературе «musica speculativa», и ту же тенденцию погружаться в рассуждения о происхождении и эффектах музыки. Границы музыки были определены постепенно, через отделение её от речи, молитвы, поэзии, ритуала и драмы.

Музыкальая спекуляция практиковалась не ради самой себя, но ради ясной, практической цели: чтобы обеспечить правильное, эффектное исполнение, которое можно было бы повторять в точном соответствии; и этому мы обязаны многими сложностями музыкальной системы, особенно мнемоническими средствами. Так как трактаты должны были передаваться устно, авторы прибегали к афористичному стилю сутры, чтобы выразить максимум информации через минимум средств. Эта литература характеризуется лингвистическими головоломками и шифрованными кодами, возможно, для защиты «фирменных» секретов от непосвящённых. Но в толстом слое из двусмысленной терминологии и путаного синтаксиса присутствует множество образных идей и острое, систематическое понимание музыкальных принципов, посредством которых ранние индийские авторы постепенно организовали загадочную сферу извлечённого звука.

Древнеиндийская музыка имеет некоторые сходные черты с музыкой Древней Греции: обе были музыкой ансамблевой, создаваемой для театра и с использованием физической жестикуляции для регулирования музыки. Истоки обеих прослеживаются отчасти в ритуале и литургии, и на них обеих повлияли церемонии, соглашения и стили священной молитвы. Обе включали как чисто вокальную, так и чисто инструментальную музыку, использовались для сопровождения танца и использовали временнЫе паттерны из речи и поэзии в качестве модели для музыкального ритма.

Источник: Early Indian Musical Speculation and the Theory of Melody

(srinivasreddy.org/summer/Early%20Music.pdf)

Читать дальше:

— Индийский танец

— Рави Шанкар, Али Акбар Хан и Баба Алладин Хан

Свежие комментарии