Волк, пожалуй, одна из самых мифологизированных, загадочных и неоднозначных фигур мира животной магии. Он всегда ассоциировался с миром магии. К примеру, на Руси волк был связан со жреческим сословием — волхвами.

Волк как существо сверхъестественное, причастное к миру богов и духов, в народных поверьях нередко наделялся даром всевидения.

МАЛЫЙ ВЕЛЕСОВ ДЕНЬ, ИЛИ ВЕЛЕС ВОЛЧИЙ СВАТ — Святодень, посвящённый Велесу Волчьему Свату, предваряющий Малые Велесовы, или Волчьи Святки и Великий Велесов день.

«Православные» христиане отмечали 3 лютеня/февраля день Симеона и Анны, именовавшийся тако же Малым Власием. В народе говорили: «Семён с Анной сбрую починяют, а Власийконей седлает». По народным поверьям, на Власия Домовой «заезжает» лошадей, и чтобы этого не допустить, на ночь к лошади привязывали кнут, рукавицы и онучи.

МАЛЫЕ ВЕЛЕСОВЫ, ИЛИ ВОЛЧЬИ, СВЯТКИ — Малые Зимние Святки, Велесова седмица — с 4 по 10 лютеня/февраля — череда Святодней между Велесом Малым (3лютеня/февраля) и Велесом Великим(11 лютеня/февраля): 4 лютеня — Велес Студёный, 5лютеня — Велес Корович (или Велес Коровятник), 6 лютеня — Велес Телятник, 7 лютеня — Велес Лукавый, 8 лютеня — Велес Серповидец, 9 лютеня — Велес Житный Дед, 10лютеня— Велес Зимобор.

В пору двоеверия «православные» христиане отмечали следующиепраздники: 4 лютеня— Николу Студёного («НаСтудёного Николу снегу навалит гору», «Никола Студный— Волчий Сват, маковый закат») — время «звериных свадеб»; 5 лютеня— АгафьюКоровятницу («На Агафью Коровья Смерть посёлам ходит») — в деревнях творилиобереги на скот; 6 лютеня — ВуколаТелятника («На Вукола телятся жуколы»);7лютеня — святого Луку («Пришёл Лука — пеки пироги слуком») — луковым духом отгоняли болезни и всякую нечисть;8 лютеня — Захария Серповидца («На ЗахарияСерповидца гляди серпы на лето», «ЗахариюСерповидцу молятся бабы-жницы»); 9 лютеня— Никифоров-Панкратов («Пришёл Панкрат— хлебом не богат», «На Панкрата Зима убегает тёмныминочами», «На Никифора лапти плетут»); 10 лютеня —Прохора («На Прохора Зима заохала», «Пришли Прохор да Влас— никак, скоро весна у нас»).

В. М. Васнецов. Иван -Царевич и Серый волк

Волк в славянской мифологии

ВОЛК — одно из наиболее мифологизированных животных. Волк был связан с плодородием и с жреческим сословием Руси (волхвами); его считали посредником между людьми и богами, «тем» и «этим советом»; тем и этим советом ему приписывали функции «охранитель от зла», и т.п.

Культ волка очень древен и сложен. Вероятно, для древних славян-земледельцев волки были очень полезны весной, когда всходили яровые хлеба и лён, а в лесных чащах было много рогатой мелочи (косули, дикие козы, серны), оленей, кабанов, причинявших огромный вред посевам; волки на открытых пространствах засеянных нив легко ловили эту живность, оберегая тем самым поля от потравы. Возможно, это и была одна из причин, по которой волк в народном представление стал связываться с плодородием; другой же причиной могло быть древнейшее представление тучи в образе волка. При этом связь волка с урожаем сохранилась и при христианстве; так, например, сербы полагали, что волк приносит удачу и даже специально может предсказывать урожай, а встреча с ним и у восточных славян считалось доброй приметой. В облике волка иногда представляли себе духа нивы, хлеба: например, когда хлеба колыхали ветры, в некоторых местах говорили: «По хлебам проходит волк», «Ржаной волк бежит по полю», и т.д.; а детей, собирающих в поле рвать колоски и васильки, предостерегали: «В хлебе сидит волк, — он разорвет вас на кусочки», «Смотрите, придет ржаной волк и вас съест» и т.п. В некоторых местах считалось даже, что волк прячется в последнем снопе хлеба, сам такой сноп изредка называли «Ржаным волком».

Волки некогда считались священными животными бога богатства и плодородия Велеса; «Велесовы дни» приходившиеся на зимние святки, называли также «волчьим праздником». Кроме того, покровителем волков, по-видимому, был, солнечный бог Дажьбог (аналогичный греческому Аполлону Ликейскому, «Волчьему», покровителю волков), а также вероятно богиня земли и плодородия Лада (аналогичной греческой богине Лето, оборачивающейся в мифах волчицей). Как священное животное, волк весьма почитался славянами, и отголоски этих почитаний сохранились и поныне в сказках и легендах, где волк, между прочим, является одним из самых честных персонажей. Даже некоторые старославянские имена связывались с волком; например, имена типа Волк, Вук и уменьшительное Вучко, Хорт и пр.

Происхождение волка в народных поверьях связывалось обычно с нечистой силой. Например, по одной из легенд, черт слепил волка из глины или вытесал из дерева, но не мог его оживить, и тогда Бог сам вдохнул в волка жизнь, при этом оживленный Богом волк бросился на черта и схватил его за ногу (поэтому черт с тех пор хромает). Вариант этой легенды распространённой в других местах, гласил, что черт позавидовал Богу, когда тот создал Адама, и попытался сам сотворить человека, но вместо этого у него получился волк.

Хитонические свойства волка (происхождение, связанное с землей, глиной, поверье о кладах, «выходящих» из земли в роде волка) сближают его с гадами — змеями, ящерицами, угрями и пр.; даже происхождение у них иногда считалось общим (так, по одному из поверий, гады появились на свет из стружек от выструганного чертом волка).

При этом волк, в народных поверьях, объединяется, порой с различными нечистыми животными, не употребляемыми в пищу, характерным принципом которых являлась слепота или слепорожденность. Некоторые поверья о волках являлись как бы несколько видоизменёнными поверьями о гадах: так, например, в некоторых местах верили, что волчица приносит волчат раз в жизни, а принёсшая потомство пять раз превращается в рысь (ср. представление о том, что змея или лягушка, дожившая до определенного возраста превращается в летучего змея); при этом волчата выводятся там, где волк завоет во время пасхальной Всенощной, и их бывает столько, сколько дней пришлось на мясоед от Рождества до Великого поста.

Как существо сверхъестественное, причастное к миру Богов и Духов, волк в народных поверьях наделялся даром всевидения (он и в русских сказках предстаёт обычно если не всеведущим, то, по крайней мере, мудрым и искушенным в различных делах зверем). Помимо этого ему традиционно приписывались функции посредника между «этим» и «тем светом», между людьми и богами или нечистой силой, вообще силами иного мира; так, например, сербы верили, что волк часто бывает у мертвых на «том свете», а при встрече с волком иногда призывали на помощь умерших. Из-за подобных поверий, а так же из-за представлений о ликантропии и оборотничестве, волк в народных поверьях нередко соотносится с «чужими»: мертвыми, предками, «ходячими» покойниками и пр.

Помимо этого, волк в народных поверьях обычно был тесно связан с нечистой силой. Так, например, в рассказах некоторых мест волки противостоят человеку как нечистые духи, и их отгоняют крестом молитвой, колокольным звоном, вообще освещенными предметами. Часто считалось также, что волк «знается» с нечистой силой и колдунами, которые по своему желанию могут обращаться волком, или насылать волков на людей и скотину. Черти, бесы и пр. также нередко появляются в образе волка, или имеют волчьи признаки (волчьи зубу, уши, глаза и т.д.). Повсюду существовало также поверье о том, что волки находятся в подчинение у лешего, и леший распоряжается ими, как своими собаками, кормит им хлебом и указывает им, какую скотину в стаде можно задрать; при этом леший и сам может обернуться белым волком. Однако при этом отношение волка к нечистой силе было двойственно: с одной стороны считалось, что нечистая сила распоряжается волками и даже пожирает волков (ср. представления о том, что нечистые духи иногда пригоняют волков к человеческому жилью, чтобы потом поживиться волчьей падалью, а дьявол ежегодно таскает себе по одному волку в пекло); но с другой стороны, волки в народный поверьях поедают и вообще истребляют чертей, чтобы они меньше плодились.

При христианстве покровителем волков и одновременно охранителем стад стал считаться св. Георгий (Юрий, Егорий), «волчий пастырь»; кроме того, у западных украинцев покровителями волков считались св. Михаил, Луппа, Николай, Пётр и Павел. Возможно, что именно патронат св. Георгия над волками привел к своеобразному восприятию хищных действий зверя: «Что у волка в зубах, то Егорий дал»; это, в свою очередь, привело к тому, что нападение волка на скотину стало рассматриваться крестьянами, как признак будущей удачи и довольства.

Так, похищение волком скота нередко воспринималось скотоводами как жертва, которая сулит хозяину удачу: другие животные из стада после этой жертвы останутся не тронутыми, и некоторые сверхъестественные силы (леший и пр.) будут оберегать скот во время летнего выпаса. В некоторых местах пастухи, стремясь задобрить лешего, даже специально оставляли в лесу на съедение волкам одну овцу, корову и т.д. из стада.

Вообще, для того, чтобы задобрить волков или их хозяев (лешего, св. Георгия и т. д.), крестьяне нередко обещали одну или несколько коров из стада, полагая, что обещанную корову непременно задерут волки, но остальное стадо останется в целости и сохранности.

Согласно народным поверьям, волки бывают особенно опасны для людей начиная со дня Ильи-Пророка, так как именно в это время «открываются волчьи норы»; а с Юрия Холодного (9 декабря) волки начинают подходить к сельским задворкам за добычей, и в это время опасно выходить за пределы села.

Около дня св. Анны (22 декабря; начало зимы в народном календаре: «с праздником зачатия св. Анны, зима зачинается») волки, по народному наблюдению, собираются в стаи и становятся особенно опасны; разбегаются же они только после выстрелов на Крещение (19 января). С Николы Зимнего волки стаями начинают рыскать по лесам, полям и лугам; с этого дня, вплоть до Крещения продолжались «волчьи праздники». Эти праздники, отмечавшиеся среди зимы по Святках, справляли многие славянские народы, желая чествованием волков в это время умилостивить «паству солнечного Егория», особенно лютую в зимние месяцы. Например, в западно-украинских и подольских крестьянских деревнях вплоть до ХХ в. Сохранялся обычай рядиться на Коляду в волчьи шкуры, и с песнями носить по улицам чучело волка. В древности подобные праздники, по-видимому, посвещались богу плодородия и богатства Велесу и его священным животным — волкам; при христианстве некоторые из этих святочных обрядов, в том числе и посвещенные волкам, сохранились, хотя и несколько видоизменились.

В древности волки иногда воспринимались крестьянами, как угроза не меньшая, чем нашествие вражеских армий. Особенно это касалось глухих лесных деревень, (ср.: «Много в те годы волков по нашим местам было. Теперь вон по осеням под самым заводом воют, а тогда их было — сила!»). Поэтому несмотря на все положительные функции волков, к ним крестьяне относились настороженно и со страхом, от них пытались защититься всеми возможными способами, как обычными так и магическими. Например, для защиты скота в некоторые особые дни соблюдали определенные запреты на действия и работы связанные с овечьей шерстью и пряжей, мясом скота, навозом; С ткацкими работами и острыми предметами. Так, например, для того, чтобы волки не тронули скот, крестьяне не выполняли никакой работы в день св. Георгия и др.: ни давали ничего взаймы во время первого выпаса скота и вывезения навоза на поле; не пряли на святки; не отдавали за границы села ткацкие орудия, не ставили изгороди в период между днями св. Юрия и св. Николая; не ели мясо в день св. Николая; не допускали половых сношений в последнюю ночь перед масленицей и т.д.

Чтобы волк не тронул пасущийся скот, во многих местах также совершали различные магические действия, символизирующие возведение преграды между волком и скотом. Например, для защиты скота в день св. Николая клали в печь железо, втыкали нож в стол, в порог или накрывали камень горшком со словами: «Моя коровка, моя кормилица надворная, сиди под горшком от волка, а ты, волк, гложи свои бока». При первом выгоне скота с той же целью замыкали замки («замыкали волку зубы»), посыпали печным жаром порог в конюшни и т.д.

Для защиты волков использовались также заговоры, обращение как прямо к волку, так и к лешему или к святым — повелителям волков, с тем чтобы они уняли «своих псов»; чтение заговоров обычно сопровождалось сжиманием кулаков, смыканием зубов, втыканием в стену и т.п. При этом в заговорах волка обычно называли его древним наименованием — «хорт» (ср.: «Святой Георгий, обереги меня от зверя лютого, от хорта с хортенями» и т.п. Входя в лес, крестьяне обычно читали заговор «от злого зверя», чтобы не встретить волка. При встречи с волком старались молчать и не дышать; нередко даже прикладывались мертвыми или же, напротив, показывали волку кукиш, отпугивали его угрозами или стуком, криком, свистом, матерщиной; иногда кланялись, вставали перед волком на колени, приветствовали, или просили «помиловать».

Повсеместно считалось также, что волк, подобно нечистым духам, мгновенно отзывается на звук своего имени, поэтому в народе запрещалось упоминать имя волка, чтобы не накликать его (ср. пословицу: «про волка речь, а он навстречь»). У крестьян обычно использовались другие названия для этого табуированного животного, например: «зверь», «серый», «бирюк», «лыкус», «кузьма» и др. Но даже и такие прозвища применялись редко, так как и они (хотя и с меньшей вероятностью) могли притянуть внимание зверя, а следовательно, навлечь опасность на человека и его окружение (его близких, а так же скот и прочее).

Волк иногда осмыслялся крестьянами как инородец: так, например, стаю волков нередко называли «ордой»; чтобы уберечься от волков, их иногда именовали «колядниками» (т.е. колядники и вообще участники обходных обрядов в народном отношение также относились к «чужим», инородцам) и т.д.

С волком также связывались различные инородные тела (так, например, в народной традиции волк — название нароста на дереве; наросты и опухоли на теле больных нередко лечили волчьей костью или с помощью человека съевшего волчатины, и т.д.). «Волчьей» символикой, кстати, могла наделятся каждая из участвующих в свадьбе сторон, как другая по отношению к противоположной: так, «волками» в народе называли дружину жениха или невесты, родню на свадьбе; «серые волки» в причитаниях невесты — братья жениха; родня жениха нередко называли невесту — «волчицей», и т.п.

Глаз, сердце, зубы, когти, шерсть волка в народе нередко служили амулетами и лечебными средствами. Так, например, волчий зуб в некоторых местах давали грызть ребенку у которого прорезаются зубы; Считалось, что тогда у малыша будут такие же крепкие и здоровые зубы, как у волка. Волчий хвост иногда носили при себе от болезней, порчи и пр.: а знахари могли использовать его на ряду с волчьими лапами, для ворожбы и чародейства. Оберегом для простых людей могло даже служить само упоминание или имя волка (например, о появившемся на свет телёнке говорили: «Это не телёнок, а волчонок», пологая что после этого волк примет теленка за одного из своих щенят и не тронет его во время летнего выпаса.).

В народных приметах, волк пробежавший мимо деревни, перебежавший дорогу или встретившийся в пути, предвещал обычно удачу, счастье т благополучие; но волк, забежавший в деревню считался приметой неурожая. Множество волков появившихся в окрестностях деревни, сулило войну (как, впрочем и появления множества, чего бы то ни было, например, белых бабочек, муравьёв и т.д.); вой волков предвещал голод, а вой их под жильем — войну или сильный мороз, осенью — дожди, а зимой — метель.

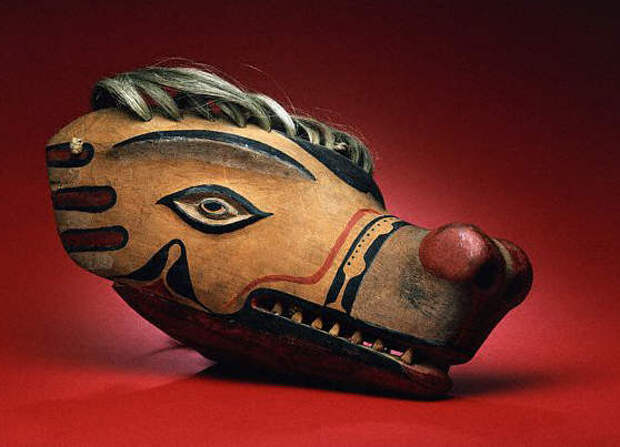

Tlingit Headdress

Тотемические истоки подобных мифов особенно отчетливы в типологически сходном предании рода кагвантанов у североамериканского индейского племени тлинкитов. По этой легенде, один из предков рода встретил волка, подружившегося с ним и обещавшего его осчастливить, после чего род стал считать волка своим тотемом. У индейского племени нутка существовал миф, согласно которому волки украли сына вождя. В подобных мифах предок — вождь племени выступает в образе волка или обладает способностью превращаться в волка, что связывается с представлениями (проявляющимися и в фольклорной традиции) об оборотнях типа славянских и балканских волкодлаков (вурдалаков), литовских вилктаков и др. Герой-родоначальник вождь племени или дружины называется иногда волком или имеющим «голову волка» или «тело (живот) волка».

ОБРАЗ ВОЛКА В МИФОЛОГИИ

Волк. Священен как для Аполлона, так и Марса и потому иногда является их атрибутом.

Капитолийская волчица

Волки могут везти колесницу последнего. Волк почитался римлянами, поскольку РОМУЛ и Рем, дети Марса и легендарные основатели Рима, были вскормлены волчицей. Средневековье превратило волка в символ зла в широком смысле из-за его свирепости, хитрости и жадности, а также — более специально — в символ ереси. В доминиканской живописи XIV века изображаются собаки [Domini canes [лат. - псы Господни]), нападающие на волков. Иногда он является атрибутом ЧРЕВОУГОДИЯ.

Вплоть до Нового времени волк в Центральной Европе очень опасный хищный зверь; неудивительно, что он играет большую роль в сказках как враждебный человеку звериный образ и что кровожадные люди превращаются в волков (оборотень – человек — волк). В древней северной мифологии скованный гигантский волк Фенрир в последней битве (в конце света) разбивает свои оковы и проглатывает Солнце; затем вступает в борьбу с прародителем Одином, убивает его и при этом сам находит смерть. В античности волка считали зверем-призраком, один взгляд которого лишает дара речи.

Геродот и Плиний сообщают, что принадлежащие к скифскому племени невры раз в году превращаются в волков, после чего снова принимают человеческий облик. В этом, возможно, скрываются воспоминания о волке-тотеме племени. Чингисхан тоже похвалялся своим происхождением от серо-голубого, с высоких небес спустившегося “избранного волка”. У римлян явление волка перед битвой могло расцениваться в качестве символа будущей победы, так как он связывался с богом войны Марсом. Напротив, спартанцы стали опасаться поражения перед битвой при Левктрах (371 до н.э.), когда волки ворвались в их ряды. Несмотря на то, что волк мог пониматься как символ утреннего солнца (Аполлон Ликейский, что значит “волчий”), потому что он видит ночью, преобладала все-таки его негативная оценка как олицетворения диких и сатанинских сил.

В Древнем Китае он также воплощал алчность и жестокость; “волчий взгляд” означал недоверие и ужас перед сбивающимся в стаи хищным зверем. Лишь у степных тюркских народов волк воспринимался как родовой тотем, отсюда знамена и штандарты с волчьей головой.

Тотемизм волка у тюркских народов. Символ волка вбирает в себя много положительных качеств, и, бесспорно,поэтому, он издревле является тотемом у тюркских народов.

Волк — это, в первую очередь, высший символ свободы в животном мире, символ самостоятельности. (Тогда как, так называемого царя зверей — льва дрессируют в цирке.)

Волк — это и символ бесстрашия. В любой схватке волк борется до победы или до смерти.

Волк не подбирает падаль, а значит — это и символ чистоты.

Nootka Wolf’s Head Mask

Волк живет семьей, ухаживает только за своей волчицей-женой, и сам волк-отец воспитывает своих детей-волчат. У волков не существует такого порока, как прелюбодеяние. Волк — это и символ высокой нравственности, преданности семье. (Чего не скажешь о самцах других животных.)

Волк — символ справедливости и честолюбия. В обычных условиях волк не допустит, со своей стороны, обидеть более слабого.

Наши древние предки передали нам высшую философию через образ волка.

Сказания о священном волке, как считает академик В.А. Гордлевский, занесли в древнюю Европу именно тюркские племена.

У башкир сохранилась легенда о том, что часть племени усергенов ведет род от охотника Башбєре — Главного волка, женившегося на волчице, которая превратилась в девушку-красавицу. Эта легенда была записана в деревне Башбєре Гаевского района Оренбургской области.

Кєкбєре — Сивый волк — был предком башкирского племени урман-кудийцев. Именно волк привел к речке Бєреле, что в Баймакском районе Башкортостана, один из башкирских родов.

Существуют еще несколько легенд, согласно которым башкирское племя было приведено с юга волком.

Голубой (небесного цвета — ред.) волк священное животное, которое, согласно одной из легенд, положило начало роду Огуза — праотца тюрков.

“Белый волк был главным тотемом огузов-кыпчаков в Х-XII веках. В одной доныне бытующей татарской легенде говорится о кочевом племени, заблудившемся в лесах и окруженном врагами. Белый волк — покровитель племени вывел его из окружения и спас от гибели. Величина и сила волка были таковы, что сравнивались с легендарным общетюркским героем — исполином Алыпом.

Отзвуки почтительного отношения к волку-покровителю дошли до наших дней в виде примет, поговорок и т.д. Так, татары считали завывание волка хорошей приметой — предвестием спокойных мирных лет. А о человеке, достигшем больших успехов, и сейчас говорят — бєресе улыб (его волк воет)” От татарского слова “бєре” (волк) происходит название тюркской гвардии:

“Развитие металлургии позволило тюркютским ханам создать отборные ударные части из латной кавалерии — фули китайских источников (т.е. “волки” — бури — названные так в память своего мифического происхождения от волчицы). На их вооружении были роговые луки, панцири, копья сабли и палаши.

Волчий тотем издревле присутствовал на тюркских знаменах: “…племена склонили головы перед волчьей на знамени тюркского хана”.

Татарский исследователь Иакинф Бичурин в “Собрании сведений…” сообщает, что китайцы тюркютов именовали волками.

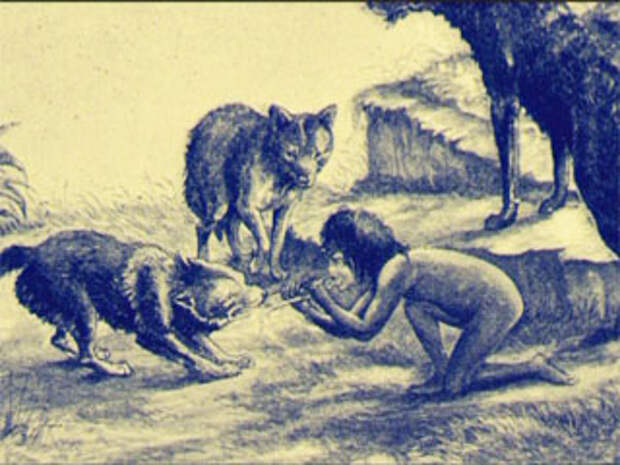

Иначе выглядят легенды, в которых волчицы ласкали и воспитывали детей (как, например, в северокитайском мифе). Итак, наводящий ужас хищник при определенных обстоятельствах мог стать могучим защитником беспомощных созданий, хотя в силу его двойственности ужас перед “злым волком” преобладает.

В христианском образном мире волк выступает в первую очередь в качестве символа дьявола, угрожающего стаду верующих. Лишь святым дана сила любвеобильного убеждения, чтобы превращать дикость свирепого зверя в “набожность”, как это делали Франциск Ассизский, Вильгельм Веркельский (который оседлал волка), св. Эрве и Филиберт. Св. Зимперт Аугсбургский спас ребенка из пасти волка и заставил зверя вернуть его матери. Сама “адская пасть” изображается то как пасть дракона, то как пасть того же волка.

В позднеантичном раннехристианском “Физиологусе” волк “есть хитрый и коварный зверь”, который при встрече с человеком прикидывается парализованным, для того чтобы потом совершить нападение. “Святой Василий сказал: “Таковы хитрые и злобные люди. Встретив добрых людей, они притворяются совсем невинными, как будто они зла и в мыслях не имели, но их сердце полно ожесточения и коварства”.

“Волк в овечьей шкуре” — символ лжепророков-соблазнителей, цель которых — погубить простодушных. Известны языковые образные выражения, например: “Доверить волку пасти овец”; “С волками жить, по-волчьи выть” (т.е. приспосабливаться к сильнейшим) и др.

То, что некоторые святые, например св. Вольф Ганг и св. Лупус, изображаются вместе с волками, связано лишь с их именами, сходными с названием волка (нем. Wolf, лат. Lupus). Иногда волк изображается в качестве атрибута св. Франциска Ассизского. Такое толкование основано на знаменитой истории о волке из Губбио. На волка, приносившего огромный вред, охотились жители Губбио, но встретивший его св. Франциск Ассизский обратился к нему “Брат Волк” и защитил его как друга, который прежде не знал ничего лучшего.

В алхимии говорится о “волке металлов”, который проглатывает льва (золото), чтобы его растворить.

Имеется в виду процесс очистки неочищенного золота с помощью сурьмы. Сурьма — это “серый волк” алхимической лаборатории.

Ведьмы часто изображались скачущими на волках или частично превращающимися в волков, что основывается на представлении о связи волка и черта.

Волк как символ низменного коварства и вероломства показан в баснях о волке, который читает наставления овцам, и о волке и журавле (журавль вытаскивает кость, застрявшую в пасти волка, но вместо платы за труд ему лишь сохраняется жизнь: “Таковы неблагодарные богачи, которые живут трудами бедных”).

Волк и Ягнёнок

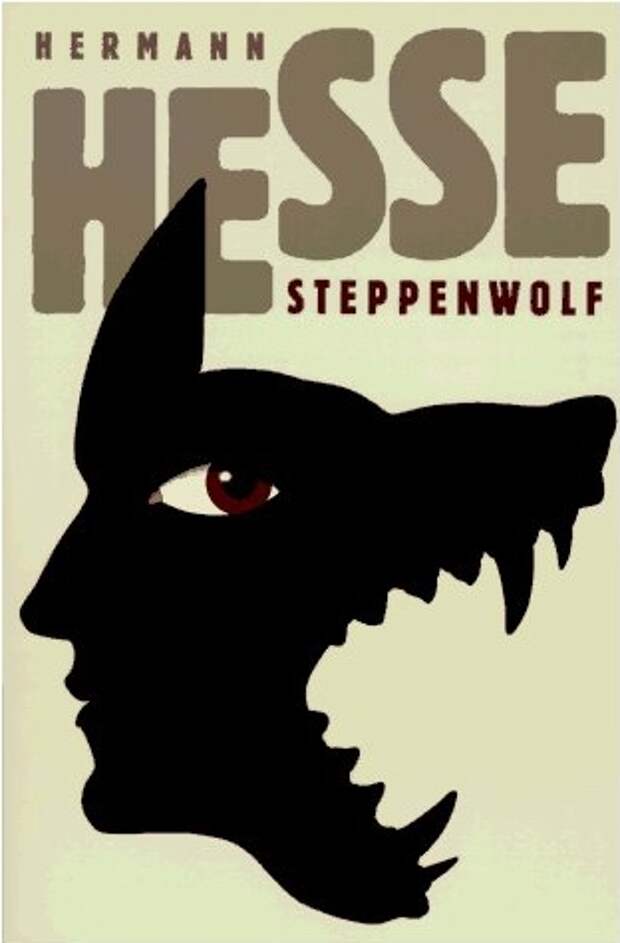

В психологическом учении о символах господствует точка зрения, согласно которой опасные стадные звери, подобно “степным волкам”, могут вторгнуться в культурную часть души и человек, который переживает это во сне, вынужден справляться с большим потоком чуждой энергии, что требует снятия чрезмерного напряжения. Школа К. Г. Юнга в общем плане рассматривает образ волка как указание на угрозу со стороны несвязанных с сознанием сил, которые выступают столь же “рассудительными”, сколь и бескомпромиссными. Но одновременно она обращает внимание на то, что в сказках это “дикое бессознательное” перехитрят благоразумный ребенок и уж конечно побеждает большой охотник.

Впрочем, современные исследования поведения животных свидетельствуют о том, что волк не заслуживает своей плохой репутации и целенаправленным обхождением, с учетом его рефлексов, его можно побудить к сосуществованию с человеком, который выступает в роли вожака стаи. В положительном смысле о волке упоминает уже Бёклер (1688): “Волк имеет значение бдительности и осмотрительности, и в этом качестве имя этого животного и его образ используется в гербах; волк заполучает свою добычу с таким умом, что редко попадается охотнику”.

В средневековой книге о животных (“Бестиарий”) волк характеризуется как дьявольское животное; глаза волчиц, которые светят ночью как фонари, лишают человека чувств. Черт также лишает человека силы кричать (молиться), и глаза его при этом излучают свет, “потому что некоторые дела черта ослепляют и безрассудные люди попадаются” (Унтеркирхер).

Маугли среди волков

Удивительные сообщения о “волчьих детях”, т. е. о детях, воспитанных волчицей, и не только в Индии (см. “Маугли” Киплинга), но также известные в европейском фольклоре, возможно, навеяны римской легендой о Капитолийской волчице, которая вскормила Ромула и Рема.

Скандинавская мифология рассказывает о чудовищном волке Фенрире, разрывавшем железные цепи и оковы и, в конце концов, запертом в недрах земли. Говорилось также, что во время сумерек богов — конца света — это чудовище вырвется из плена и пожрет солнце. Здесь волк выступает символом злого начала в рамках идейной схемы, несомненно, соотносящейся с гностической космогонией. В скандинавской мифологии предполагается, что космический порядок возможен только благодаря временному заключению в оковы хаотического и деструктивного потенциала вселенной — потенциала, который (посредством процесса символической инверсии должен будет восторжествовать в конце. Миф также связан со всеми прочими представлениями о конечном уничтожении мира — посредством воды или огня.

Общие для многих мифологий

Северо-западной и Центральной Евразии является сюжет о воспитании родоначальника племени, а иногда и его близнеца волчицей (ср. римскую легенду о Капитолийской волчице, вскормившей Ромула и Рема, древнеиранскую легенду о волчице, вскормившей Кира, рассказ китайской хроники 7 в. о предках тюрок, истребленных врагами, кроме одного мальчика, которого выкормила волчица, ставшая позднее его женой и родившая ему десять сыновей; аналогичное предание о волке-прародителе существовало также и у монголов). Тотемические истоки подобных мифов особенно отчетливы в типологически сходном предании рода кагвантанов у североамериканского индейского племени тлинкитов. По этой легенде, один из предков рода встретил волка, подружившегося с ним и обещавшего его осчастливить, после чего род стал считать волка своим тотемом. У индейского племени нутка существовал миф, согласно которому волки украли сына вождя.

В подобных мифах предок — вождь племени выступает в образе волка или обладает способностью превращаться в волка, что связывается с представлениями (проявляющимися и в фольклорной традиции) об оборотнях типа славянских и балканских волкодлаков (вурдалаков), литовских вилктаков и др. Герой-родоначальник, вождь племени или дружины называется иногда волком (осет. Waerxaeg — родоначальник нартов) или имеющим “голову волка” (ср. прозвище грузинского царя Вахтанга I Горгослани, с перс. gurgsar, буквально “волкоглавый”) или “тело (живот) волка” (герой древнеиндийского эпоса “Махабхарата” Бхима; имена с тем же значением даются членам рода В. у тлинкитов-кагвантанов).

Один, Гери и Фреки — «жадный» и «прожорливый»

В качестве бога войны В. выступал, в частности, в индоевропейских мифологических традициях, что отразилось в той роли, которая отводилась волку в культе Марса в Риме и в представлении о двух В. (Geri и Freki), сопровождавших германского бога войны Одина в качестве его “псов” (аналогичное представление отмечено также в грузинской мифологии). Соответственно и сами воины или члены племени представлялись в виде волков или именовались волками (в хеттской, иранской, греческой, германской и других индоевропейских традициях) и часто наряжались в волчьи шкуры (древние германцы, в частности готы, во время праздника, о котором сообщают византийские источники). Согласно хеттскому тексту обращения царя Хаттусилиса I (17 в. до н. э.) к войску, его воины должны быть едины, как “род” “волка” (хетт. uetna -, родственно др. — исламское vitnir “волк”, укр. вицун, “волк-оборотень”). Аналогичное представление о волчьей стае как символе единой дружины известно на Кавказе у сванов. Богам войны (в частности, Одину) приносили в жертву волков, собак, а также людей, “ставших волками” (согласно общеиндоевропейскому представлению, человек, совершивший тягостное преступление, становится волком); формула засвидетельствована по отношению к преступнику-изгою в хеттских законах, древнегерманских юридических текстах, а также у Платона (ср. др. — исламское vargr, “волк-изгой”, хетт. hurkilas, “человек тягостного преступления”).

Связь мифологического символа В. с нижним миром, миром мертвых характерна для мифологии индейцев-алгонкинов, согласно которой В. — брат Манабозо (Нана-буша) провалился в нижний мир, утонул и после воскрешения стал хозяином царства мертвых. В “Эдде” конец мира вызван чудовищным В., сорвавшимся с цепи.

У восточных палеоазиатов (камчадалов, коряков) сохранялся “волчий праздник”, совершавшийся в связи с охотой на волка и представлявший собой обрядовое соответствие мифам о В. Ритуал переодевания в волчьи шкуры или хождение с чучелом волка у многих народов Европы (в т. ч. у южных и западных славян) приурочивался к осенне-зимнему сезону (ср. чеш. vici mesfc, латыш, vilka menesis — названия декабря — буквально “волчий месяц”, а также аналогичные названия в других европейских традициях). Представление о превращении человека в волка, выступающего одновременно в роли жертвы (изгоя, преследуемого) и хищника (убийцы, преследователя), объединяет многие мифы о В. и соответствующие обряды, а также т. н. комплекс “человека волка”, изученный 3. Фрейдом и его последователями и воплощенный в художественной форме Г. Хессе в романе “Степной волк”. Для всех мифов о В. характерно сближение его с мифологическим псом.

Волк. Свирепость, коварство, жадность, жестокость, зло, но также храбрость, победа, забота о пропитании. Считающийся ненасытным чудовищем,— один из мистических символов древнего солярного культа. Это животное, чье имя означает “свет” в переводе с греческого, почитался в образе Аполлона, светоносного божества. Материнский символ, ассоциируемый с идеей плодородия (волчица вскормила Ромула и Рема).

Его негативный аспект отмечен египетской культурой, где он воплощал разрушительную силу солнца, и кельтской мифологией, представляющей Локи, великого разрушителя, в образе волка.

Этот грозный образ бытует в сказках и легендах, где волк олицетворяет кровожадность, вышедшую из-под контроля, и примитивную силу, присутствует в качестве лицемерного искусителя, алчного, бессовестного самца-соблазнителя Красной Шапочки.

Этот архетипический образ разгулявшегося либидо близок чудовищу из легенд и воплощает прожорливость, эгоистические тенденции, асоциальные, необузданные, разрушительные тенденции “Эго”.

Аналогично Змее и Медведю волк символизирует тьму, темный и бессознательный аспект личности, проявление которого может быть опасным ввиду пробуждаемых в нем энергий, способных “утопить” сознание. Означает землю, зло, пожирающую страсть и ярость. Волки и вороны часто оказываются близкими друзья примитивных богов мертвых. У алхимиков волк вместе с собакой символизирует двойственную природу Меркурия, философскую ртуть и соус. У ацтеков воющий волк — бог танца. В кельтской мифологии волк проглатывает Небесного Отца (солнце), после чего наступает ночь. У китайцев он символизирует прожорливость и алчность. В христианстве волк —зло, дьявол, погубитель паствы, жестокость, хитрость и ересь, а также человек с неподвижной шеей, так как считается, что волк не способен обернуться. Волк был эмблемой святого Франциска Ассизского, приручившего волка Губбио. У египтян он является атрибутом Кхенти Аменти и Упуат. В греко-римской традиции волк посвящен Марсу (Аресу) как олицетворение ярости, а также Аполлону и Сильвину. Волчица, согласно легенде, вскормившая Ромула и Рема, часто изображается в римском искусстве.

Волк символизирует также доблесть.

Но у евреев волк олицетворяет кровожадность, жестокость, преследующий дух.

У индийцев ашвины спасают перепела дня от волка ночи.

У скандинавов и тевтонов волк символизирует принесшего победу, поэтому на нем ездит Один (Водан). Космический волк Фенрис принес на землю зло.

Волк является ездовым животным ведьм и чернокнижников, его облик принимает оборотень или вервольф.

В ранних скотоводческих сообществах, особенно в иудейском и христианском и обычно у народов, населявших редколесные районы Европы, волк представлен в мифах, фольклоре и волшебных сказках как хищное творение природы. Огромный, ужасный волк был одновременно символом прожорливости и сексуальности. Истории о ведьмах, превратившихся в волков, и о мужчинах, ставших оборотнями, символизируют страх перед одержимостью демонами и мужским насилием и садизмом, которому дали волю. Христианский символизм овец как прихожан Церкви сделал хищного волка символом дьявола и ереси.

Китайская традиция связывает волка с прожорливостью и развратом. В других регионах символическое значение волка изменяется неузнаваемо — волк стал триумфальным символом познания через опыт и эмблемой воинов.

Волчица, выкормившая Ромула и Рема (легендарных основателей Рима), — образ горячей материнской заботы, который встречается и в индийском фольклоре. Это может объяснить многочисленные истории о волках-прародителях — легенда о Чингисхане, например. Кемаля Ататюрка называли Серым Волком. Волк в Турции имеет достаточно позитивный символизм. Он был тотемным животным в Центральной Азии.

Kwakuitl Mask

В Мексике и у индейских племен Америки волк был символом танца и ассоциировался, как и собака, с духами и сопровождением душ в загробной жизни.

Мчащийся волк и восходящее над ним солнце. С появлением Солнца я спасаюсь бегством. Символ безнравственного человека боящегося освещения его темных дел. “Волк, живущий воровством и грабежом”

Свирепый волк с поднятым от злости хвостом. Я не страшусь ничего. Символ наглости и закореневшего в пороке сердца, в котором нет места ни для страха, ни для позора. Ничто не в состоянии отвратить его от греха. Символ порочного и самонадеянного грешника, которому уже не в силах помочь даже благодать и сила Всевышнего.

Волк, поджавший хвост. Символ нечистой совести, обвиняющей своего обладателя в позорных делах. Вот так же волк, когда тайком задрал быка, Или украл овцу у пастуха, и, чувствуя, какой он совершил разбой, Он убегает прочь, поджавши хвост.

Волк. Во многих местах из Священного Писания волк рассматривается, как символ Дьявола, так как по своей природе является жестоким, злобным, хитроумным и изобретательным животным. Обладая всеми отмеченными вредоносными качествами, он днем скрывается к потаенных закоулках, а ночью выслеживает свою добычу — бедных, невинных ягнят, которые лишь по чистой случайности оказались вдалеке от своего пристанища.

Волк, вынюхивающий добычу. Я живу за счет ночного грабежа. Символ вора. Разбойник притаился в темном месте с намерением злобным, чтобы ограбить ближнего или напасть на вас в час отдыха. Чтоб совершить полночное убийство.

Волк и овцы, мирно щиплющие рядом с ним траву. Волк хитро посматривает на овец и ищет возможности кого-нибудь из них утащить. Символ осторожности.

Волк, пожирающий ягненка и позволяющий ускользнуть жеребенку, который лучше бы утолил его голод, если бы тот способен был его поймать.” Птица в руке лучше, Чем две на ветке. “Плиний говорит, что природа рыси такова, что даже после длительного голодания, когда с большим трудом ей удаётся найти себе добычу, она немедленно пускается в погоню за новой, если случайно увидит её, и забывает об уже имеющемся изобилии. Так часто она теряет одно и не приобретает другое.

Волк — символ доблести у римлян и египтян. Выступает также в роли стража многих памятников.

Волк, пожалуй, одна из самых мифологизированных, загадочных и неоднозначных фигур мира животной магии. Он всегда ассоциировался с миром магии. К примеру, на Руси волк был связан со жреческим сословием — волхвами.

Волк как существо сверхъестественное, причастное к миру богов и духов, в народных поверьях нередко наделялся даром всевидения. В русских сказках он обычно предстает если и не всеведующим, то, по крайней мере, мудрым и искушенным в различных делах зверем, который нередко наставляет не только своих сородичей, но и других животных, а в отдельных случаях — даже людей.

Pre-Contact Wolf Head Effigy

Волка боялись и восхищались им, с ним связывали огромное количество легенд и приписывали ему множество магических свойств. Чукчи-оленеводы почитали волка, видя в нем сверхъестественное существо. Они боялись убивать волков, так как считали, что другие волки могут отомстить — истребить всех оленей. Волчьи черепа хранили вместе с прочими священными предметами.

Страх перед волком был настолько велик, что, входя в лес, крестьяне обычно читали заговор «от злого зверя», чтобы не встретить волка. При встрече с ним старались молчать и даже не дышать. Нередко также прикидывались мертвыми или же, напротив, показывали волку кукиш, отпугивали его угрозами или стуком, криком, свистом, матерщиной. Иногда кланялись, вставали перед волком на колени, приветствовали его или просили «помиловать».

Волк часто служил символом тайных мистических орденов и многих эзотерических обществ, да и сами неофиты (посвященные) нередко называли себя «волками». Вот описание одной из инициации (посвящения) древнего мистического ордена индейцев, который также осуществлялся «волками»:

«Ночью «волчья стая» — роли волков исполняли индейцы в волчьих шкурах и соответствующих масках — совершала набег на селение, хватала посвящаемого и уносила его в лес. Когда из-за околицы доносилось завывание «волков», спешивших за юношей, члены этого общества вымазывали себе лица сажей и пели: «Во всех племенах трепет великий, ибо я — тлокоала».

На следующий день «волки» возвращались с «мертвым» юношей, и на долю членов общества выпадало его «оживить». Волки якобы положили ему в живот магический камень, и, прежде чем он получит возможность возвратиться к жизни, его надо оттуда извлечь. До этого мнимый труп оставляют лежать за пределами дома.

Затем два знахаря «вынимают» камень — обычный кусок кварца, и посвящаемый «оживает».

Происхождение волка в славянских народных поверьях связывалось обычно с нечистой силой. По одной из легенд черт слепил волка из глины или вытесал из дерева, но не смог его оживить, и тогда Бог сам вдохнул в волка жизнь. При этом оживленный Богом волк бросился на черта и схватил его за ногу (поэтому черт с тех пор хромает).

По другой же легенде черт позавидовал Богу, когда тот создал Адама, и попытался сам сотворить человека, но вместо этого у него получился волк.

Волк окутан ореолом бесчисленного многоженства поверий, мифов, сказаний и легенд. В магии даже существует отдельная наука, связанная с волком — оборотничество.

Существует мнение, что некоторые колдуны, ведьмы и маги способны превращаться в волка. Поэтому большое распространение во многих культурах и магических практиках получило оборотничество. Правда, очень часто людей, заподозренных в оборотничестве, сжигали на кострах как колдунов.

Греки и скифы рассказывали Геродоту, что невры (народ, живший на территории современной Белоруссии) были чародеями, которые ежегодно на несколько дней становились волками, а потом опять принимали свой прежний облик.

Очень характерны в этом отношении поверья белорусов о колдунах-оборотнях. Они считали, что есть такие особые чаровники, которые могут обращаться в волка и в его образе совершать различные нечистые дела — воровать овечек, чинить зло на огородах, а в некоторых случаях даже убивать людей. Ходило множество рассказов о том, что людей убивали волки-оборотни. Правда, как правило, волков-оборотней не могли застать, так сказать, на месте преступления. Считалось, что оборотня нельзя ни убить, ни поймать, разве что подобное может сделать только такой же колдун-оборотень.

Вера в людей-волков, которые назывались волкодлаками (что буквально означает — «волчья шкура»), широко бытовала у русских, украинцев и белорусов.

В XIX—XX вв. волкодлаками нередко называли и оборотней вообще, то есть тех людей, которые способны принимать облик не только волка, но и собаки, кошки, куста, пня, птицы и т. п. Однако исконно, по-видимому, волкодлак — это все-таки волк-оборотень, то есть человек, способный превращаться только в волка и ни в кого иного.

У русских волкодлаков называли «вовкулаки». Считалось, что они бывают двух видов. К первому относились колдуны и волхвы, принимающие звериный облик, а ко второму — люди, превращенные в волков силой колдовства.

Так, например, в Польше «на коляду» (новогодние святки) ряженые, активные участники святочного ритуала, бегали по селу с чучелом волка или с волчьей шкурой, рядились в волков, носили волчьи маски и другие волчьи атрибуты. Это объясняется тем, что именно на время зимних святок приходились «волчьи праздники» или «велесовы дни», связанные с плодородием и скотом.

По народным поверьям, обращение оборотней в волков происходит преимущественно два раза в году — на коляду и в Иванову ночь, во время летнего солнцестояния. Хотя по более поздним поверьям, появившимся уже при христианстве, оборотни могут превращаться в волков практически в любое время для того, чтобы всячески вредить: загрызать скот и людей, наводить порчу.

Многие верили в превращения колдуном в волков новобрачных, не пригласивших его на свадьбу, или всех участников свадьбы. Считалось, что колдун превращает человека в волка на определенный срок. Когда же срок истекает, тот снова превращается в человека, но его отличительной чертой становятся сросшиеся брови и красные глаза.

По поверьям белорусов и народов коми, колдуны могут обращать в волков даже целые свадебные поезда, если они чем-нибудь прогневили колдуна или не приняли против него мер предосторожности. Предания рассказывают, что такие волки перед смертью кричат человеческим голосом, а охотники, снимая шкуру с убитого волка-оборотня, под ней обнаруживают остатки красного кушака — следы одежды человека из свадебного поезда, превращенного в волка, а в некоторых случаях находят нательные крестики.

Кстати, очень интересно, что «волчьей» символикой могла наделяться каждая из участвующих в свадьбе сторон — как правило, чужая по отношению к противоположной стороне. Так, например, «волками» в народе называли дружину жениха или невестину родню на свадьбе. «Серые волки» в причитаниях невесты — братья жениха, а сама же родня жениха нередко называла невесту «волчицей».

Часто также утверждалось, что волк способен путешествовать между мирами, то есть является животным-трикстером.

Ему традиционно приписывались функции посредника между «этим» и «тем светом», между людьми и богами или нечистой силой и вообще силами иного мира.

Божество-трикстер нарушает установления богов или законы природы, иногда злонамеренно (например, Локи) но при этом, как правило, добиваясь, пусть и неосознанно, какого-нибудь позитивного эффекта. Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Мефистофель (Гёте. Фауст)

Архетипы находят свое содержание в народных сказках, мифах, легендах. Каждая сказка, легенда несет в себе скрытый способ решения той или другой жизненной проблемы. Как написано в словаре по Аналитической психологии В. Зеленского, «архетипический мотив — всегда схема или образчик мысли поступка, свойственных человеку вообще во все времена и повсеместно».

Остановимся подробнее на архетипе «трикстера». Этот архетип довольно редко упоминается исследователями этой области, но по своей сути является очень ярким и характерным образом.

Образ трикстера взят Юнгом из мифологии американских индейцев племени Виннебагос, в которой этот образ ярко выведен в отдельного персонажа.

Трикстер — это и нечеловек , и сверхчеловек , и животное , и божественное существо , главным пугающим свойством которого является бессознательное. Трикстер — это фигура, воплощающая в себе физические страсти , желания не подвластные разуму. Не сознательные размышления определяют поведение трикстера , а бессознательные порывы.

Он настолько бессознателен к самому себе, что его тело не является единым целым, две его руки бьются одна с другой. Даже нельзя определить его пол этого существа : не смотря на фаллические признаки, он может стать женщиной и выносить ребенка.

Трикстер представляет собой первобытно «космическое» существо, обладающее божественно-животной природой : с одной стороны , превосходящее человека своими сверхчеловеческими качествами, а с другой — уступающее ему из-за своей неразумности и бессознательности. Он так же не ровня животным ввиду своей черезвычайной неуклюжести и отсутствия инстинктов. Эти недостатки говорят о его человеческой природе, которая не так хорошо приспособлена к окружающей среде, как животные.

«Разновидности» образа трикстера можно найти в мифологии всех времен и народов. В греческой мифологии — это алхимический образ Меркурия (или Гермеса) и образ Диониса. В Меркурии можно найти черты типичные для трикстера : это и любовь к коварным и злым выходкам , способность изменять облик , его двойственная природа . Зевс за ним признал искусство ораторства и умение убеждать. Дионис — бог вина, опьянения, религиозного экстаза, оргиастической музыки и безумия. Ему тоже присуща двойственная природа, т.к. его родителями были бог неба и богиня загробного мира. Где бы он не появлялся, он нес веселье и разрушение. Дионис полон энергии, доходящей до экстаза, в каком-то смысле — он революционер , т.к. стремительно врываясь , он нарушает прежде существующие порядки.

Дионесийский культ стирает различия между богами и человеком, т.к. верующие ассоциируют себя с самим Дионисом, да и вино, приходящее вместе с Дионисом, в этом способствует. А стремление к общему равенству нередко приводит людей к массовому умопомешательству. Как только индивиды, движимые этой идеей, сбиваются в толпу, возникает угроза того, что прозвучит воинственный призыв, и люди начнут громить улицы и футбольные стадионы. Или еще хуже — толпа находит себе фюррера, способного управлять ею, как стадом овец.

Дух трикстера обнаруживается и в средневековье, главным образом выражаясь в празднике «Пир дураков», во время которого, как сообщается в хронике 1198 года, было совершено «столь много мерзостей и постыдных действий», что святое место было осквернено «не только непристойными шутками, но даже пролитием крови». Спустя 250 лет в хрониках можно прочитать, что во время этого праздника «даже священники и духовные лица выбирали архиепископ, епископа или папу и называли его Папой дураков». «В самой середине церковной службы маски с нелепыми лицами, переодетые женщинами, львами и фиглярами, плясали, пели хором непристойные песни, ели жирную пищу с угла алтаря возле священника, правящего мессу, играли в кости, бегали и прыгали по всей церкви». В некоторых местах, по-видимому, сами священники были приверженцами «Пира дураков». Юнг указывает, что этот праздник или «счастливый случай» давал волю более древнему слою сознания со свойственными язычеству необузданностью, распутством и безоответностью.

В этих торжествах трикстер появляется еще в своей первоначальной форме. уже после 16 века, когда он был выгнан за пределы церкви, он всплывает в светском обществе в виде итальянских комических представлений, где герои , украшенные фаллическими эмблемами, развлекали публику непристойностями.

Совершенно очевидно, что трикстер является «психологемой», черезвычайно древней архетипической психологической структурой. «В своих наиболее отчетливых проявлениях он предстает как верное отражение абсолютно недифференцированного человеческого сознания, соответствующего душе, которая едва поднялась над уровнем животного».

Юнг определяет еще один компонент этого образа, этот компонент Юнг называет тенью. Он говорит, что мы не осознаем того факта, что в карнавальных обычаях и им подобных присутствуют пережитки коллективного образа тени. Под воздействием цивилизации этот коллективный образ постепенно разрушается, оставляя трудно распознаваемые следы в фольклоре. Но его главная часть внедряется в личность и становится предметом личной ответственности.

В общем, если подводить итог, то можно выделить «функции» архетипа трикстера. Это, конечно, в первую очередь, возможность выхода страстей, не признающихся моральными устоями. Своими безрассудными выходками трикстер способен поломать закоренелые существующие обычаи. Трикстер — это огромный источник энергии для будущего развития. И в мифологии индейского племени Виннебаго присутствует мотив перехода трикстера в героя, стоящего на более высокой ступени развития. И , как утверждает Дж.Хендерсен , трикстер — это первая и во многом рудиментарная стадия в развитии героического мифа , на которой герой целиком находится во власти своих инстинктов , предельно раскован, и часто ребячлив. К тому же в трикстере отражаются теневые стороны общества, компенсируя его однобокость, показывая то, что не хотят замечать, превращая установившиеся обычаи в фарс, как это происходит на «Пире дураков».

Часто нарушение правил происходит в форме различных уловок, хитростей (напр., у Эриды) или воровства. Трикстеры бывают хитрыми, или глупыми, или же могут совмещать оба этих качества; часто являются предметом осмеяния, даже будучи священными существами или выполняя различные культурные функции. Примером может служить священный Хейока, чья роль заключается в том, чтоб дурачиться и играть, и с помощью этого повышать самосознание и служить уравновешивающим механизмом.

Во многих культурах (напр., в древнегреческих, скандинавских или славянских мифах, а также в индейских историях), трикстер и культурный герой часто смешиваются. Иллюстрацией может служить Прометей в Древней Греции, укравший у богов огонь, чтобы дать его людям. Он скорее культурный герой, чем трикстер. Во многих североамериканских мифологиях Койот (у юго-западных индейцев) или ворон (северо-западные индейцы) также выкрал огонь у богов (звезды или солнце), но он более трикстер, чем культурный герой. Различие заключается в других историях, касающихся характеров этих персонажей: Прометей — Титан, тогда как Койот или Ворон обычно является шутником и проказником.

Одним из самых распространенных мотивов во многих мифологиях (в особенности Северо-Западной и Центральной Евразии), является сюжет о воспитании волчицей родоначальника племени, а иногда и его близнеца. Подобный мотив, например, отражен в римской легенде об основателях Рима — Ромуле и Реме, которых вскормила капитолийская волчица.

Сходное предание мы встречаем у североамериканского индейского племени тлинкитов. Согласно легенде, один из предков рода встретил волка, подружившегося с ним и обещавшего его осчастливить, после чего род стал считать волка своим тотемом.

У древних тюрков есть предания о происхождении родов от волка. Предания рассказывают, что тюрки произошли от связи женщины гуннского рода и волка.

Другой вариант подобной легенды повествует о том, что волчица выкормила мясом гуннского мальчика, а потом у нее от него родилось десять сыновей — основателей тюркских родов.

Также очень часто героя-родоначальника, вождя племени или дружины называют волком или имеющим «голову волка». Например, прозвище грузинского царя Вахтанга Горгослани в буквальном переводе означает — «волкоглавый».

У славянских народов волк, как ни странно, был связан с плодородием, и в некоторых случаях его считали священным животным бога богатства и плодородия Велеса. Так называемые «Велесовы дни», приходившиеся на зимние святки, называли также «волчьими праздниками».

Кроме того, покровителем волков, по-видимому, был солнечный бог Дажьбог, аналогичный греческому Аполлону Ликейскому, «волчьему», покровителю волков, а также, вероятно, богиня земли и плодородия Лада, аналогичная греческой богине Лето, оборачивающейся в мифах волчицей.

Вероятно, для древних славян-земледельцев волки были весьма полезны весной, когда всходили яровые хлеба и лен, а в лесных чащах водилось множество рогатой мелочи (косули, дикие козы, серны), оленей, кабанов, причинявших огромный вред посевам; волки же на открытом пространстве засеянных нив легко ловили эту живность, оберегая тем самым поля от потравы. Возможно, это и была одна из причин, по которой волка в народном представлении стали связывать с плодородием.

Со временем связь волка с плодородием расширялась, и он стал нередко представать как Дух Хлеба. Например, когда хлеба колыхали ветры, в некоторых местах говорили: «По хлебам проходит волк», «Ржаной волк бежит по полю».

В Силезии о жнецах, которые собираются скосить последний клочок поля, говорят, что они приготовились «схватить волка».

Во многих местах Германии, где вера в Хлебного волка особенно распространена, крестьяне опасаются сжинать остаток хлеба, потому что в нем, по их словам, скрывается волк. А о вяжущей снопы женщине они говорят: «Волк кусает ее», «У нее волк», «Она должна вытащить волка» (из хлеба). Кроме того, волчицей зовут саму эту женщину. Такое прозвище сохраняется за ней на протяжении целого года. Иногда ее называют более конкретно — Ржаной, Зерновой или Картофельной волчицей.

А вот на острове Рюген женщина, которая вяжет последний сноп, не просто зовется волчицей, она еще и «ведет» себя как это животное: войдя в дом, она начинает с того, что кусает хозяйку и служанку, за что получает большой кусок мяса.

Оборотничество у восточных славян

Рассказывает о возможных причинах возникновения таких легенд. Автор Дмитрий В. Громов.

При раскопках Великого Новгорода в числе более чем восьми сотен берестяных грамот были найдены интереснейшие документы — датируемые XIV веком рисунки мальчика Онфима. По своей тематике они мало чем отличаются от рисунков прочих мальчишек, живших в разные века и принадлежавших к разным народам. Онфим рисует батальные сцены, и в них себя — взрослого, сильного, отважного. На одном из рисунков конный Онфим поражает копьем поверженного врага, на другом — стоит в едином строю с товарищами.

Однако, один из мальчишеских рисунков вызывает недоумение. Мы видим некое четвероногое существо с высунутым языком и загнутым кренделем хвостом. Рядом с четвероногим пояснение — «Я ЗВЕРЕ <зверь>» [2], свидетельствующее, что перед нами своего рода «автопортрет».

Детские рисунки при всей своей творческой самобытности, являются отражением окружающего мира. В рисунках детей школьного возраста (а таковым и был мальчик Онфим) преобладают социально-культурные реалии, среди которых живет юный рисовальщик. [3] А потому рассматриваемый рисунок наталкивает нас на интереснейший вывод: оказывается, мальчик XIV века воспринимал оборотничество (превращение в зверя) как явление действительно существующее и даже допускал возможность собственного превращения. При этом, надо полагать, зверь не оценивался как существо отрицательное.

Во многих культурах последнему снопу, прозванному волком, придают его облик. Так, например, в Брансгауптене женщина, которой выпало вязать последний сноп пшеницы, отделяла от него какое-то количество колосьев и делала из них Пшеничного волка. На ноги зверя шли упругие стебли, а на хвост и загривок — мягкие пшеничные колосья.

Во главе целой процессии эта женщина вносила Пшеничного волка в деревню, а затем фигурку надолго оставляли на каком-нибудь возвышении в сенях.

Также и в Буире когда-то существовал обычай придавать последнему снопу форму волка. До окончания обмолота его держали в амбаре, после чего приносили к владельцу поля, и тот должен был обрызгать сноп пивом или шнапсом.

Волк часто выступал как положительный персонаж. Например, у восточных славян встреча с волком считалась доброй приметой. Сербы полагали, что волк приносит удачу, а также считали, что он может предсказывать урожай.

При христианстве покровителем волков и одновременно охранителем стад у восточных славян стал считаться св. Георгий (Егорий), его еще иногда называли «волчий пастырь». Кроме того, у западных украинцев покровителями волков считались св. Михаил, Николай, Петр и Павел.

Со временем, после прихода христианства, появилась поговорка: «Что у волка в зубах — то Егорий дал». Нападение волка на скотину крестьяне иногда рассматривали как признак будущей удачи и довольства. А вот похищение волком скота нередко воспринималось скотоводами как жертва, которая сулит хозяину удачу. Считалось, что другие животные из стада после этой жертвы останутся нетронутыми, леший будет оберегать скот во время летнего выпаса и не даст ни одной из них заблудиться в чаще.

В некоторых местах пастухи, желая задобрить лешего, даже специально оставляли в лесу на съедение волкам одну овцу или корову из стада.

Волк, как воплощение агрессивной энергии, нередко выступал в качестве бога войны. Например, такая роль отводилась ему в культе Марса в Риме.

В мифологии кельтов мы находим двух Волков (Geri и Freki), сопровождавших германского бога войны Одина. А также там мы встречаем и хитонического волка — Фенрира.

Естественно, со временем с волками стали соотносить и самих воинов или членов племени. Их представляли в виде волков или именовали волками (в хеттской, иранской, греческой, германской и других индоевропейских традициях) и часто наряжали в волчьи шкуры. Так, например, древние германцы, в частности, готы во время праздника, о котором сообщают византийские источники, наряжались в волчьи шкуры.

Согласно древнему хеттскому тексту обращения царя Хаттусилиса I (17в. До н.э.)к войску, его воины должны быть едины, как «род волка». Аналогичное представление о волчьей стае, как символе единой дружины, известно и на Кавказе у сванов.

Во многих мифологиях волк связан с нижним миром, миром мертвых. В этом плане очень интересна легенда индейцев алгонкинов, согласно которой волк — брат Манабозо (На-на-буша) провалился в нижний мир, утонул и после воскрешения стал хозяином царства мертвых.

Сербы верили, что волк часто бывает у мертвых на «том свете», поэтому при встрече с волком иногда призывали на помощь умерших.

Из-за подобных поверий и представлений о ликантропии (ликантропия: ликос — «волк», антропос — «человек») и оборотничестве, волк в народных поверьях нередко соотносится с «чужими» — мертвыми, предками, «ходячими» покойниками и так далее.

Также весьма распространено в этой связи представление о том, что люди после смерти становятся волками. Так, например, в одном из сказаний индейцев Северной Америки герой попадает к волкам. Они устраивают праздник в его честь: « Тогда волки вдруг внесли труп. Они завернули его в волчью шкуру, положили у огня и начали плясать вокруг него и отбивать такт. Тогда мертвец встал и, качаясь, стал ходить. Но чем дольше они пели, тем увереннее он стал двигаться и наконец забегал, совсем как волк. Тогда главарь волков сказал: «Теперь ты видишь, что делается с мертвецами — мы превращаем их в волков».

В дальнейшем, с установлением связи волка с царством мертвых и потустронним миром, волк начинает ассоциироваться с принципом зла и несчастья. Так, например, когда камчадалы упоминали в разговоре о волке, то произносили слово — «сипанг», что в переводе означает «беда».

В рассказах некоторых мест волки противостоят человеку как нечистые духи, и их отгоняют крестом, молитвой, колокольным звоном, вообще освященными предметами.

Черти, бесы и прочая нечисть также нередко появляются в образе волка или имеют волчьи признаки — волчьи зубы, уши, глаза, хвост, шерсть и так далее.

У многих славянских народов существовало поверье о том, что волки находятся в подчинении у лешего, и он распоряжается ими, как своими собаками — кормит хлебом и указывает, какую скотину в стаде можно задрать. При этом, что характерно, леший и сам может являться белым волком.

Считая волка представителем нечистой, темной стороны жизни, крестьяне стали иногда осмысливать волка как «инородца», «чужого». Стаю волков нередко называли «ордой» и «колядниками» (колядники — участники обходных обрядов). В народном представлении они также относились к разряду «чужих», «инородцев».

С волком связывались и различные инородные тела. Например, в народной традиции волк — название нароста на дереве. Поэтому наросты и опухоли на теле больных нередко лечили волчьей костью или с помощью человека, съевшего волчатины (мяса волка).

Повсеместно считалось, что если волк подобен нечистым духам, то он может мгновенно отзываться на звук своего имени. Поэтому в народе категорически запрещалось упоминать имя волка, чтобы не накликать его.

Страх призвать именем волка был настолько силен, что даже породил пословицу — «Про волка речь, а он навстречь».

У крестьян для магической защиты от волка (а призывание чего-либо по имени уже считается магическим актом), чье имя, естественно, со временем стало табуизированным, обычно использовались другие названия, например: «зверь», «серый», «бирюк», «лыкус», «Кузьма» и так далее.

Но даже и такие прозвища применялись относительно редко, так как и они (хотя и с меньшей вероятностью) могли притянуть внимание зверя, а, следовательно, навлечь опасность на человека и его окружение — близких и скот.

В некоторых случаях связь волка с несчастьем настолько сильна, что он может даже символизировать Конец Света, как, например, скандинавский Фенрир (в скандинавской мифологии — гигантский волк, одно из трех хтонических чудовищ, порожденных в лесу Ярнвид великаншей Ангрбодой от Локи).

Однако при этом отношение волка к нечистой силе было двойственным: с одной стороны, считалось, что нечистая сила распоряжается волками и даже пожирает их. В некоторых традициях существовали представления о том, что нечистые духи иногда пригоняют волков к человеческому жилью, чтобы потом поживиться волчьей падалью. По другим поверьям, даже сам дьявол ежегодно таскает себе по одному волку в пекло.

С другой стороны, волки в народных поверьях поедают и вообще истребляют чертей, чтобы они меньше плодились. Образно говоря, волки — это не только «ассенизаторы» леса, но и «ассенизаторы» нечистой силы.

В качестве бога войны волк выступал, в частности, в индоевропейской мифологической традиции, что отразилось в той роли, которая отводилась волку в культе Марса в Риме и в представлении о двух волках (Geri и Freki), сопровождающих германского бога войны Одина в качестве его «псов» (аналогичное представление отмечено также в грузинских мифах). Соответственно и сами воины или члены племени представлялись в виде волков или именовались волками (в хеттской, иранской, греческой, германской и др. индоевропейских традициях) и часть наряжались в волчьи шкуры (древн. Германцы, в частности готы, во время праздника, о котором сообщают византийские источники). Согласно кеттскому тексту обращения царя Хаттусилиса I (17 в. до н.э.) к войску, его воины должны быть едины, как «род» «волка».

Аналогичное представление о волчьей стае как символе единой дружины известно на Кавказе у сванов. Богам войны (в частности, Одину) приносили в жертву волков, собак, а также людей, «ставших волками» (согласно общеиндоевропейскому представлению , человек, совершивший тягостное преступление, становится волком); формула засвидетельствована по отношению к преступнику-изгою в хеттских законах, древнегерманских юридических текстах, а также у Платона.

Связь мифологического символа волка с нижним миром, миром мертвых характерна для мифологии индейцев-алгонкинов, согласно которой волк — брат Манабозо (На-на-буша) провалился в нижний мир, утонул и после воскрешения стал хозяином царства мертвых. В «Эдде» конец мира вызван чудовищным волком, сорвавшимся с цепи (ср. мифы о чудовищных псах в мифологии народов Центральной Евразии).

У восточных палеоазиатов (камчадалов, коряков) сохранялся «волчий праздник», совершавшийся в связи с охотой на волка и представлявший собой обрядовое соответствие мифам о волке. Ритуал переодевания в волчьи шкуры или хождение с чучелом волка у многих народов Европы (в том числе у южных и западных славян) приурочивался к осенне-зимнему сезону.

Представление о превращении человека в волка, выступающего одновременно в роли жертвы (изгоя, преследуемого) и хищника (убийцы, преследователя), объединяет многие мифы о волке и соответствующие обряды, а также так называемый комплекс «человека-волка», изученный З.Фрейдом и его последователями и воплощенный в художественном фильме Г.Хессе в романе «Степной волк».

Для всех мифов о волке характерно сближение его с мифологическим псом.

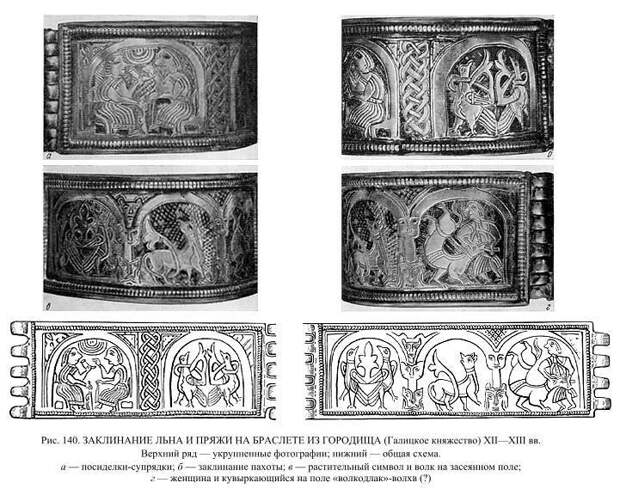

Заклинание льна и пряжи на браслете из Городища.(Галицкое княжество XII-XIII вв.). Верхний ряд — укрупненные фотографии, нижний ряд — общая схема. а. посиделки-супрядки, б. заклинание пахоты, в. растительный символ и волк на засеяном поле, г. женщина и кувыркающийся на поле «волкодлак»-волхв .

Свежие комментарии