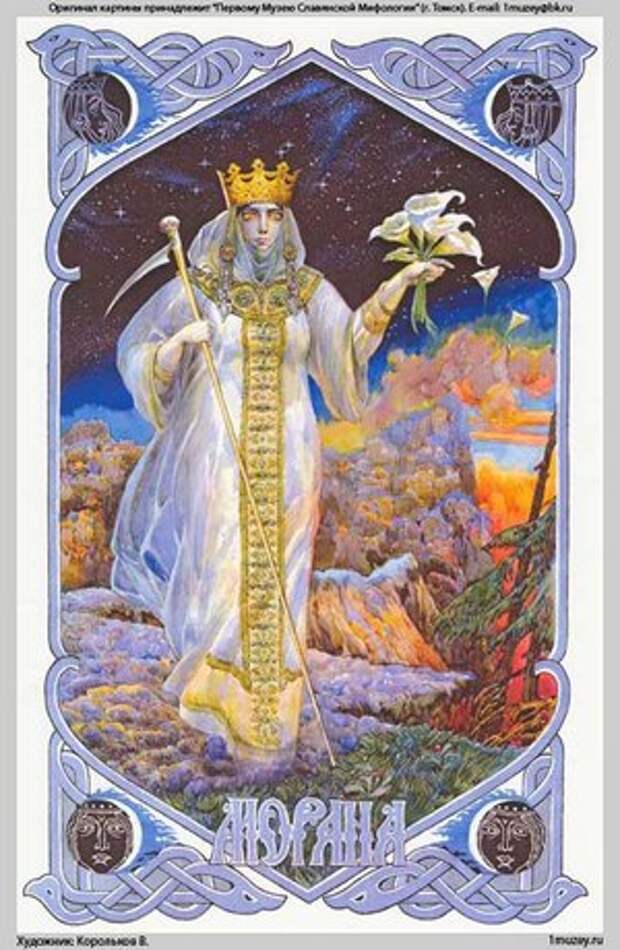

Мара-Морена, славянская богиня смерти

Мара-Морена - могучее и грозное Божество, Богиня Зимы и Смерти, жена Кощея и дочь Лады, сестра Живы и Лели.

Имя Морана (Морена) действительно родственно таким словам, как «мор», «морок», «мрак», «марево», «морочить», «смерть».

Легенды рассказывают, как Морана, со злыми приспешниками, каждое утро пытается подкараулить и погубить Солнце, но всякий раз в ужасе отступает перед его лучезарной мощью и красотой.

Её символы - Черная Луна, груды разбитых черепов и серп, которым она подрезает Нити Жизни.

Владения Морены, согласно Древним Сказам, лежат за черной Рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь, через которую перекинут Калинов Мост, охраняемый Трехглавым Змеем...

В противоположность Живе и Яриле, Марена воплощает собой торжество Мари - «Мертвой Воды» (Воли к Смерти), то есть Силы, противоположной Животворящей Солнечной Яри. Но Смерть, даруемая Мареной, не есть полное прерывание Токов Жизни как таковой, а - лишь переход к Жизни Иной, к новому Началу, ибо так уж положено Родом Вседержителем, что после Зимы, уносящей с собой все отжившее, всегда наступает новая Весна...

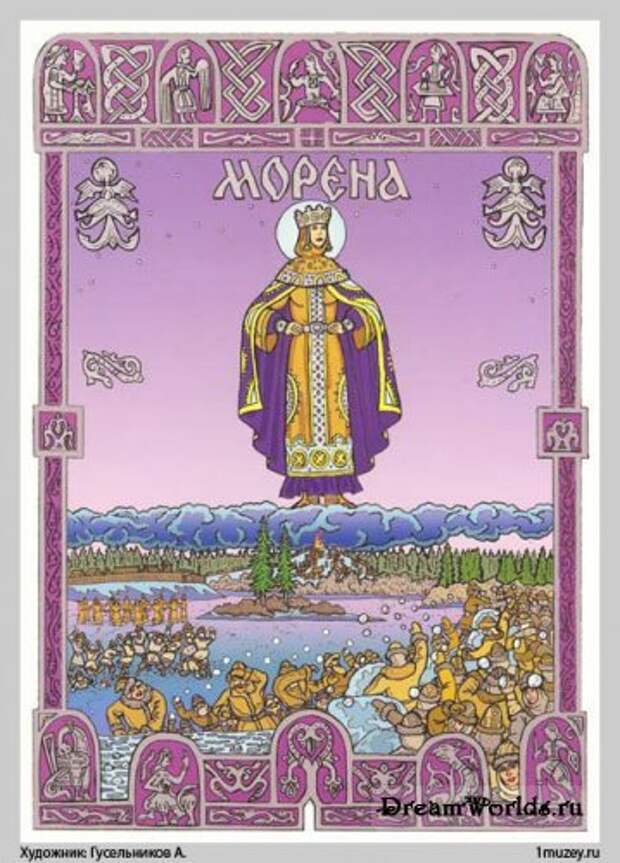

И, конечно же, мы знаем соломенное чучело, которое до сего дня кое-где еще жгут во время праздника древней Масленицы, в пору весеннего равноденствия время, несомненно, принадлежит Морене, Богине смерти и холода. И каждую зиму она берет власть.

Морок, славянский бог обмана

Морок - Бог лжи и обмана, невежества и заблуждений.

Но также он - хранитель путей к Правде, скрывающий от иных Истину за пустой маятой мирскою.

Мара. Мара — другое, может быть более позднее имя Марены. (Славянские мифы)

Белорусская Мара — «нечисть» [т.

Мара. В славянских мифах и легендах часто встречаются персонажи, носящие такие имена, как Мара, Маря, Маруха, Мора (и близкое к нему Кикимора), Марена, Морена, Марана, Маржана, Маржена и т.п., связанные (по первоначальному этимологическому сходству или по вторичному звуковому уподоблению) с олицетворениями смерти, а также с сезонными ритуалами умирания (а затем восресения) природы. В весенних обрядах славян Мареной называлось соломенное чучело — воплощение смерти и зимы, которое топили (разрывали, сжигали), что призвано было обеспечить хороший урожай. В русских деревнях в Купальскую ночь сжигали на костре чучело Мары-Марены [это символично тому, как происходит в природе: из мертвой смерти (зимы) и живородится жизнь (весна)]. Есть также и версия, что имя Мары в купальских обрядовых песнях впоследствии было частично вытеснено именем Марьи (Марии)… В западнославянской мифологии известна польская Маржана, отождесвляемая хронистом XV века Я.Длугошем с римской богиней подземного мира Церерой; чешская Морана, отождествляемая с греческой богиней мрака и чародейства Гекатой [древние авторы, говорящие о божествах славян-язычников, упоминали о Марене как о богине вроде Гекаты и Деметры - одновременно, смерть и плодородие]. Белорусская Мара — «нечисть» [т.е., не "белосветное" божество ], сходная по функциям с Марой низшей мифологии народов Европы, олицетворяет собой, в частности, злой дух, садящийся ночью на грудь спящего и вызвающий удушье (в Средние Века ассоциировавшийся также с инкубами и суккубами). Представление о Маре как о воплощении ночного кошмара запечатлено в польском «zmora» («кошмар»), француском «cauchemar» («кошмар»), английском «nightmare» («кошмар»; от «night»).

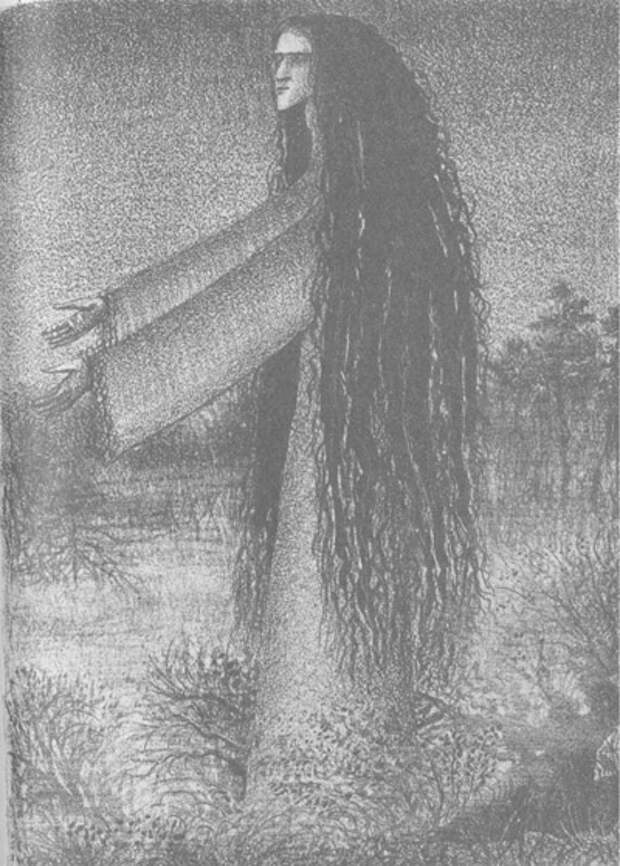

Мара — одно из самых древних, таинственных и «смутных» божеств в славянских языческих поверьях. Мара — богиня в облике высокой женщины или, напровтив, сгорбленной старухи, но с длинными распущенными волосами. Иногда — красивая девушка в белом, иногда женщина, одетая в черное и рвань, а также космата. Тем не менее, Мара в русских повериях не столько воплощенный ночной кошмар, сколько воплощенная судьба, ведающая перемены в судьбах обитателей дома (она как призрак часто появляется часто в доме). Слово «Мара» также означает и «туман, мгла, марево». В этом Мара схожа с «Белой Женщиной», повсеместно означающей смерть и предвещающей несчастья.

Мара это также и Полудница — красивая девушка в белом, появляющаяся среди зреющих хлебов. Образ Мары в славянских поверях в соответствии и со значением ее — призрачен. Остались только отрывки каких-то испостасей. Это туман и марево, влияние на судьбы людей, появление только в определенное время — в полдень дня или года, в полночь дня или года — переломы года таким образом сочетаются и с переломами судьбы человеческой. Проведено много исследований на тему трактовки общеиндоевропейского корня «mr», связанного с санскритским — «mrtis», латинским — «mors», русским «съ-мьрть». Считается, что в образе Мары-Марены-Мораны отразился древний архетип, связанный со смертью. В образе Мары видят как сочетание рождения и плодородия, так и смерти, необходимой для обновления и продолжения Жизни на Земле.

Объединяют также Мару-Вселенную, Мару-Судьбу, Мару-Женщину и Мару-Дерево. Полагая, что в мифологическом мышлении Судьба человека может представлять собой «долю», Часть Вселенной (подобной ему) и быть отдельным существом (двойником, огнем, растением). Мара также — смерть, море, мрак, мир; душа и доля; источник и конец бытия; божество, наделенное универсальной властью, особенным образом влияющее на судьбы людей.

Если рассматривать «мифологический» уровень понимания Изначальной Традиции, то следует упомянуть, что, согласно одному из мифов, Марена является дочерью Черного Змея (охраняющего переход из Яви в Навь по Калинову Мосту) и внучка Ящера, владыки Подземного Мира, которую взял замуж Кощей (одна из ипостасей Чернобога), ее родной брат по отцу; от Кощея Марена родила дочерей Водяницу, Ледяницу, Снежану, Немочу, Замору и других, связанных с умиранием, неурожаем, скотьим мором итп; сопровождают Марену «мары» — бестелесные навии («навки»), вестницы смерти. Соответственно, время года, которому покровительствует Марена — зима, сторона света — запад (где умирает Солнце), время суток — ночь (лучшее время для темного колдовства)…

Маруха, мора, кикимора. Призрак, приведение, мираж, видение; дух в облике женщины, появляющийся в доме (реже— вне дома); Смерть. На рисунке с изображением Луки Евангелиста, приводимом А.А. Бычковым, В.А Чудинов прочитал слова – Бог Мара. В славянской мифологии злой дух, первоначально, как и Марена, воплощение смерти, мора, зла и вражды. Позднее Мара отчасти утратила связь со смертью, но сохранила (в польских сказках и др.) вредоносность, способность к оборотничеству (мор, мрак).

Букв. русск. «Имающая Ра»: др. русск. имать = иметь; Ра – бог Солнце)1; означает – имающая Солнце = тьма, темнота, глубина МОРя (куда не доходят лучи солнца); сМЕРть; МАМа (в смысле: мать имеет во чреве своём, внутри себя, в глубине своей ещё не рожденного, т.е. не живого младенца и т.д.; имя славянской богини Мары, покровительницы древней русской буквы М (Мара).

У северных славян Мара грубый дух, мрачное привидение, которое днём невидимо, а ночью творит злые дела. Охотнее всего Мара обитает в тёмных и сырых местах, в пещерах под вымытыми водой берегами. В некоторых местах Мара — название нечисти.

У Белорусов мара— название нечисти, Мара — имя чучела, которое сжигают на костре в ночь на Ивана Купалу. В Белоруссии в ряде мест на Купалу делали соломенную куклу Mapа. Марью в купальских песнях-легендах можно считать трансформацией образа Мары и Мокоши. В русских поверьях нечистая сила овладевает пряжей у тех Прях, которые нарушили запреты или не помолились на ночь: кикимора, мара, мокоша портят и путают пряжу.

В Книге Велеса в месте, где рассказывается о том, как Дажьбог убил Марену, упоминается Мара: И так мы текли на врагов наших и дожидались, пока они упадут на землю и умрут от Мары. А эту Марь мы знаем! Боги заботятся о нас. И если будут убиты передовые воины, то лучше детей своих бросить на копья, чем повернуть зады врагам нашим. И вот люди наши одержали победу, и потекла земля наша к нам, чтобы мы смогли удержать её до смертного часа и узреть Мару. И чтобы Мара отступилась от нас и сказала, что я не имела силу и потому не одолела витязей русских. И тогда слава потечёт к Сварге. И там боги скажут, что русичи храбрые, и есть им место подле бога войны Перуна и Дажьбога — их отца.

«Ходит як мара» (Смол.); «Мару побачил» (Брян.)\ «За печкой мара Черным-черна» (Тульск.); «Мара — как человек. Оставят прялку ночью, таккара прядете (Волог.); «На ровнице мара сидит, волосы свои расчесывает» )неж.)\ «А баенщик в байне живет, водник в воде, а есть еще запечная мара; тоже в доме живет, может, за печкой, а может, и еще где» (Онеж.).

Мара — дух в облике высокой женщины или, напротив, сгорбленной старухи, но почти всегда с длинными распущенными волосами. На Ярославщине Мару представляли красивой девушкой в белом. По поверьям Тульской губернии Олонецкого края, мара «черна», одета в рвань и даже космата: «Детей раньше бабкой да запецельной марой пугали, оденут шубу вверх шестью и говорят: „Вот бабка или запецельная мара идет»» (Онеж.). В некоторых местах мару уподобляют кикиморе домовой: она незримо обитает в избе, чаще всего за печью, откуда и названия «мара запецельная, запечная», ср. «Мара волосатая… сидит в дому за печкой» (Карел.). В поверьях псковичей марушка, подобно другим духам, проказящим в доме, незаметно похищает вещи. Становясь видимой по ночам (как и оставаясь невидимой), мара допрядает или рвет, путает) кудель, пряжу, не благословленные хозяйками (Волог., Олон.) «Как всю пряжу не выпрядешь, Мара за ночь все спутат» (Карел.). Автор миофлогической энциклопедии myfhology.narod.ru Адександрова Анастасия Крестьяне Калужской губернии верили, что мара шьет и прядет в лунные дни; но делает это «не к добру». Мара опасна для детей: на Вологодчине, как и в некоторых других районах России, «бабкой Марой», «запечной марой» пугали ребятишек.

Существа, аналогичные маре — духу, являющемуся в доме, есть в поверьях других народов. Сходны и названия подобных существ, восходящие, по-видимому, к единому корню. Это мара украинцев — «призрак, привидение, злой дух мора сербо-хорватов — «домовой»; mйrа у чехов — «кикимора, кошмар»; mora, zmora поляков – «кошмар. Древнесеверное mara означает «домовой дух мучитель» и т.п. (Черепанова, 1983) Автор миофлогической энциклопедии myfhology.narod.ru Адександрова Анастасия Согласно пока имеющимся материалам, мара русских поверий не столько воплощенный ночной кошмар, сколько воплощенная судьба, “божество-пряха”, вещающее перемены в судьбах обитателей дома, а так же губительный призрак для детей.Первого марта, когда праздновали Авсень, при всеобщем ликовании сжигали чучело Мары— олицетворение смерти и зимы.

По аналогии с именами женского духа дома (маруха, кикимора) предполагается, что древнейшим названием домового могло быть Мара. Сходные поверья о духах дома бытовали у западных славян и многих других народов.

С Марией как именем Богородицы связаны и некоторые названия Божьей Коровки с компонентом «мара». Возможно, Богородица заместила в этом случае некий языческий персонаж, Мару, связанный со смертью и болезнями. Помимо этого, в названиях типа «мара» можно видеть отголосок западнославянской Марены, в названиях типа «кукушка» — мотив души мифической невесты («души Марьюшки», как она именуется в песнях русского обряда крещения и похорон кукушки), в названиях типа «коровка» — символическое обозначение невесты (ср. рус. коровка «невеста» и символику свадебного каравая).

«Мара— как человек. Оставят прялку ночью, так мара прядет» (Волог.); «На ровнице мара сидит, волосы свои расчесывает» (Онеж.); «А баенщик в байне живет, водник в воде, а есть еще запечная мара; то тоже в доме живет, может, за печкой, а может, и еще где» (Онеж.). Мара— одно из самых таинственных, «смутных» и, по-видимому, древних существ в поверьях русских крестьян. Мара— дух в облике высокой женщины или, напротив, сгорбленной старухи, но почти всегда с длинными распущенными волосами. На Ярославщине мару представляли красивой девушкой в белом. По поверьям Тульской губернии и Олонецкого края, мара «черна», одета в рвань и даже космата: «Детей раньше бякой да запецельной марой пугали, оденут шубу вверх шестью и говорят: „Вот бяка или запецельная мара идет“» (Онеж.). В некоторых местах мару уподобляют кикиморе: она незримо обитает в избе, чаще всего за печью, откуда и названия «мара запечельная, запечная», ср. «Мара волосатая… сидит в дому за печкой» (Карел.). Становясь видимой по ночам (как и оставаясь невидимой), мара допрядает (или рвет, путает) кудель, пряжу, не благословленные хозяйками (Волог., Олон., Тульск.); «Как всю пряжу не выпрядешь, Мара за ночь все спутат» (Карел.).

Крестьяне Калужской губернии верили, что мара шьет и прядет в лунные ночи; но делает это «не к добру». Мара опасна для детей: на Вологодчине, как и в некоторых других районах России, «бабкой Марой», «запечной марой» пугали ребятишек. Существа, аналогичные маре, духу, являющемуся в доме, есть в поверьях многих народов. Сходны и названия подобных существ, восходящие, по-видимому, к единому корню. Это мара украинцев— «призрак, привидение, злой дух»; мора сербо-хорватов— «домовой»; mura у чехов— «кикимора, кошмар»; mora, zmora поляков— «кошмар». Древнесеверное mara означает «домовой, дух-мучитель» ит.п. (Черепанова, 1983). По мнению И.М.Снегирева, исландское mara, marra, английское nightmare, чешское morusi значит «кикимора, пастень», мучающий людей во время сна (Снегирев, 1838). Согласно имеющимся пока материалам, мара русских поверий не столько воплощенный ночной кошмар, сколько воплощенная судьба, «божество-пряха», вещающее перемены в судьбах обитателей дома, а также губительный для детей призрак.

Мара может появляться не только в доме. Это и «злой дух, присутствующий везде» (Вятск.), и «злое существо, воплощающее смерть»; призрак (Курск.). Слово «мара» означает также «туман», «мгла, марево»; «туман с воздушными призраками» (Олон.), а в некоторых районах России— «гибель». Кроме того, на Ярославщине марой именовали полудницу. Устойчивыми признаками образа мары остаются его призрачность, влияние на судьбы людей, а также способность мары— «тумана и марева»— появляться только в определенное время: ночью или, напротив, в полдень и в «полдень года»— во время летнего солнцеворота или созревания хлебов, «на переломах» года (смена зимы и весны) и на «переломах» человеческой судьбы (жизнь— смерть). «Наиболее вероятна связь слов этого гнезда [с корнем мар] с глаголами манить, маять или с образованиями от корня mr (санскрит mrtis, латинское mors, славянское съ-мьрьть) Черепанова, 1983). Полагают, что в образе мары отразился древний прототип, «связанный со смертью и водой— морем» (Иванов, Топоров, 1974).

«Мара, мора первоначально значило „болото, стоячая вода“… что сопрягается с мотивировкой Мокоши от мок— „сырое, болотистое место“. Значит, и та и другая— обитательницы сырых мест» (Мокиенко, 1986). Ряд исследователей видит в образе мары сложное сочетание «смерти, рождения и плодотворности». Так, О.А.Черепанова считает мару олицетворением судьбы, рока, но подчеркивает и ее традиционную для ряда русских женских мифологических персонажей связь с домашними работами, влагой, плодородием. Можно предположить, что мара— это и своеобразная персонификация разных световых состояний мира, универсума в женском облике: она и марево (полдень, полдневный зной), и мрак (ночь, тьма, морок). Некоторым основанием для такого предположения могут служить, в частности, неразрывная связь появления мары с определенным временем суток, а также рассуждения А.Потебни о возможном «противоположном» развитии слов единого корня мар«От корня слов мар— жар солнечный, марить, о солнце: жарить, марный, жаркий, происходят и маряный, розовый, багровый („вечер маряный“, когда небо покрыто розовыми облаками, „заря маряна“— ясная, красная— Ю.Сиб.), и марать, собственно чернить… (чешское Muriena, смерть, зима, по отношению черного цвета к смерти, морить)» (Потебня, 1914).

Можно соотносить слово мара («призрак»— Курск.) со словом марево, сопоставляя его по значению со словом «временить»— «изменять свой вид вдали от игры света» («острова временят»— Арх.) (Буслаев, 1861). О.А.Фрейденберг в своих трактовках объединяет Мару-универсум и Мару-судьбу, Мару-женщину и Мару-дерево, полагая, что в мифологическом мышлении судьба, доля человека может представлять собой «долю», часть универсума (подобную ему) и быть отдельным существом (двойником, огнем, растением). «То она [доля] Мара, душа, душит во сне; она дерево, душа и человека, и растения. На этом образе заложена вся будущая так называемая майская обрядность. „Май“, означающий зелень, сжигается, топится, вешается; он представлен в виде дерева, соломенного чучела, куклы…» (Фрейденберг, 1978).

Образ мары, очевидно, предполагает множественность трактовок: мара— смерть, море, мир, мрак; душа, доля, т.е. и конец, и источник бытия; существо, наделенное универсальной властью, особо влияющее на жизнь и судьбы людей. Думается, что в поверьях XIX–XXвв. все это составляет не столько определенно очерченный образ, сколько комплекс воззрений, обнаруживаемый в основе представлений о целом ряде женских мифологических персонажей (кикимора, удельница, мокуша, белая женщина ит.п.). Некоторая расплывчатость представлений о персонажах типа мары может быть связана и с особой, по поверьям, формой проявления высших сил, определяющих судьбу человека. Форма материализации таких сил, видимо, связывается с состоянием морока или марева в облике колеблющейся высокой белой фигуры, как бы проступающей из универсума и персонифицирующей его.

«Мара— видение» доминирует и в поверьях XIX–XXвв. Отметим также, что имена типа Маринка (фонетически сходные с именем Мара, Марена) в русской фольклорной традиции устойчиво закреплены за ведуньями, ведьмами. «Хотя исторически истоки корня мар очень глубоки… в языковом сознании XVIII–XXвв. наименование мара в применении к различным персонажам находится в непосредственной связи с широким значением «привидение», «мерещиться», представленном как в глагольных, так и именных образованиях»; мара— «наваждение, призрак, привидение» (Даль, 1881); «марить»— «отуманивать, одурять», «маркосить»— «мерещиться, мелькать неясно видеться впотьмах» (Черепанова, 1983). Однако при многозначности и даже всезначности подобных «образов-призраков» мара и сходные с ней существа в русских поверьях XIX–XXвв более всего проявляются как доля, судьба в женском облике, а также наваждение, смерть.

Мара — славянский женский демон смерти. В италийском сообществе проживал её двоюродный внучек Марс. Марья — это Мара, Мора, Морена — смерть или одна из ее опоэтизированных и даже антропоморфных ипостасей. На Купалу сжигают именно Мару, ее чучело. Мара-Морена, имеющая свои ипостаси во всех славянских мифологиях, лингвистически сопоставима («Мифы народов мира») с грозным и воинственным божеством, несущим смерть и страх, с италийским Марсом. Известны различные производные от издревле бытовавшего обозначения-теонима Мара. Это, например, «мор» — голодная смерть и «уморить» — умертвить. Но одновременно Мара является и олицетворением злого духа, способного «морочить», то есть, обманывать, вводить в заблуждение, запутывать. Она наводит «морок» — наваждение, кошмар или заведомо ложное, сбивающее предсказание. Образ Мары в глубине индоевропейской общности. Но сохранился как образ он лишь у славян, иные народы его утратили. Хотя у некоторых, например у французов, отзвук его остался в языке — в слове «кош-мар». Заимствование в данном случае имело круговой характер: с Востока на Запад, тысячелетия назад и с Запада на Восток в XVIII в. (Петухов)

Свежие комментарии