* * *

Дымится труба парохода,

Дымится труба парохода,

В тиши раздаются гудки,

Бурлят под колесами воды

Холодной уральской реки.

На палубе Царь и Царица

Пославшей их в ссылку страны.

Печальны их светлые лица,

Смиренья их души полны.

Им видится церковь на взгорье

Средь сельских избушек простых—

Здесь друг их, Распутин Григорий,

Усердно молился за них.

Сердца их наполнили грустью

Родные для старца места —

Христовой он был для них Русью,

Убитой врагами Христа.

Был вечер... И двигалось трудно,

Навек уходя в темноту,

Везущее Узников судно

С названием "Русь" на борту.

Виктор Афанасьев

Е.И. Евсин

Оклеветанный старец.

Духовный мир старца

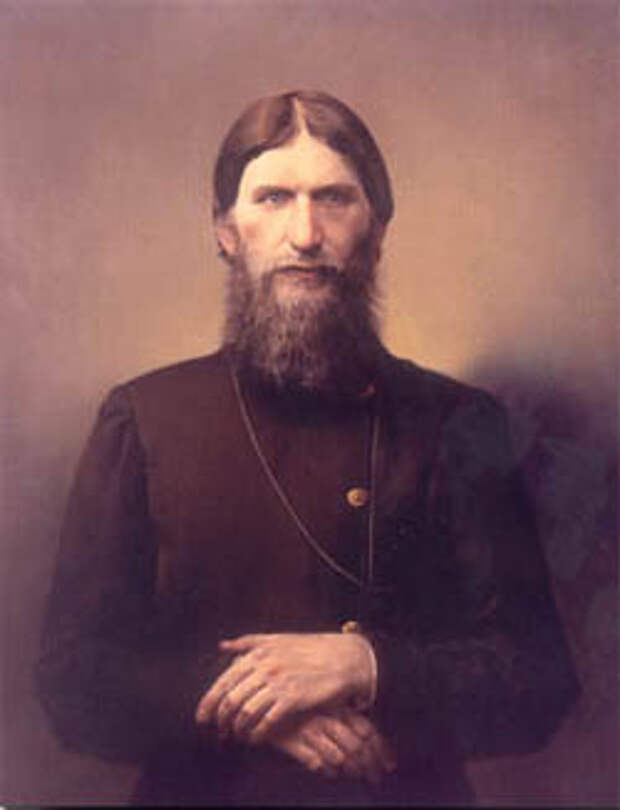

Григорий Ефимович Распутин родился в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии 10 января 1869г. У его родителей Ефима Яковлевича и Анны Васильевны до него рождалось четверо детей, и все они умирали в раннем возрасте. Таким образом, Гриша Распутин рос единственным ребенком в семье. Был он слабого здоровья и ничем не выделялся среди других крестьян. Школы в Покровском не было, и поэтому Гриша вплоть до начала своего странничества грамоты не знал. Впоследствии он рассказывал о своей юности так: «Когда я жил сперва, как говорится, в мире, до 28 лет, то был с миром, то есть любил мир и то что в мире, и был справедлив, и искал утешения с мирской точки зрения. Много в обозах ходил, много ямщичил и рыбу ловил, и пашню пахал. Действительно, это хорошо для крестьянина !»(13)

| «Государь сразу же проникся доверием к Распутину, в котором увидел, прежде всего, воплощение русского крестьянства..., а затем и «старца», каким его сделала народная молва... Что такое «старец»? Под этим именем разумеются люди, отмеченные особою благодатию Божию, призванные вещать волю Божию людям, живущие в уединении, посте и молитве, вдали от мира и несущие в монастырях, сохранивших древние уставы иноческой жизни, подвиг «старчества»... Наряду с этими, так сказать, официальными «старцами», несущими в монастырях возложенное на них послушание в России, встречается еще один тип людей, неизвестный Европе. Это так называемые «Божьи люди»... В противоположность старцам эти Божьи люди редко остаются в монастырях, а преимущественно странствуют, переходят с места на место, вещая волю Божию людям и призывая к покаянию. Старцы всегда монахи, тогда как между Божьими людьми встречаются и миряне».1 Князь Н.Д. Жевахов, бывший товарищ обер-прокурора Священного Синода |

Характерно, что уже в то время Григорий подвергался наветам со стороны. Господь как бы приготовлял его к смирению и терпению, к тому, чтобы он мог достойно переносить неимоверные ложь и клевету, которые обрушатся на него в будущем.

«Много скорбей было мне, - вспоминал Распутин, - где бы какая сделалась ошибка, будто как я, а я вовсе ни при чем. В артелях переносил разные насмешки. Пахал усердно и мало спал, а все-таки в сердце помышлял, как бы чего найти, как люди спасаются». (13)

Эти помышления привели его к тому, что он стал посещать монастыри. Начал постепенно менять образ жизни. Перестал есть мясо, а позднее оставил привычку курить и пить вино. После этого начинается период странствий по отдаленным монастырям и святым местам России.

«Сто лет назад практически каждый православный русский крестьянин считал своей святой обязанностью совершить богомолье, паломничество к местным либо общероссийским святым или на поклон к святыням. Люди шли от деревни к деревне, стучались в окошко, просили ночлега, и им давали приют, кормили, поили, и всегда бесплатно, ибо считалось, что странник - Божий человек, и, помогая ему, ты участвуешь в Божьем деле сам.

| «Он (Григорий Распутин) не был ни лицемером, ни негодяем. Он был истинным человеком Божиим, явившимся из простого народа».2 Архиепископ Феофан (Быстрое), бывший духовник семьи св. царственных страстотерпцев |

Были в крестьянской среде люди, которые совершали странничество не раз и не два в жизни, а регулярно, почти каждый год. У них имелись свои хозяйства, и, возвращаясь домой, они продолжали крестьянствовать. Таким регулярным, опытным странником и был Григорий Распутин».(15)

Но и в паломничестве его не оставляли искушения наветами и клеветой. Позднее он рассказывал, что «приходилось переносить нередко всякие беды и напасти, так приходилось, что убийцы предпринимали против меня, что разные были погони, но на все милость Божья! То, скажут, одежда неладная, то в чем-нибудь да забудутся клеветники неправды. С ночлега уходил с полночи, а враг завистлив всяким добрым делам, пошлет какого-нибудь смутителя, он познакомится, чего-нибудь у хозяина возьмет, а за мной погоня, и все это пережито мною! А виновник тотчас же находится». (17)

| «Человек вне особливого поста, вне особливого церковного чина и служебного назначения, а благодаря только определенному богоизбранничеству и собственному к Богу устремлению поставляется, как некий светильник, исполненный благодати, премудрости и духовных даров, ведения человеческих душ и даже будущего, как то мы нередко знаем о старцах. И вне всякого акта посвящения Церковь опознает этих подвижников как тех, к кому можно, нужно и естественно прибегать в решительных жизненных обстоятельствах».3 |

«Возвращаясь из странствий, Григорий продолжал заниматься крестьянским трудом, но никогда не забывал о молитве. В конюшне он выкопал себе небольшую пещеру и в течение восьми лет уходил туда между обеднями и заутренями молиться. «Я удалялся туда, и там мне было вкусно, то есть приятно, что в тесном месте не разбегается мысль, нередко и ночи все там проводил»,- вспоминал Григорий Ефимович».(19)

«В начале 1900-х годов Григорий Распутин, совершенно очевидно, - духовно зрелый человек, опытный странник, как он сам себя называет. Полтора десятка лет странствования и духовных поисков превратили его в человека, умудренного опытом, ориентирующегося в человеческой душе, способного дать полезный совет. И это притягивало к нему людей. (Сначала небольшое число крестьян из окрестных деревень, позднее слава об опытном страннике расходится и шире.) К нему приезжают люди... издалека, он всех принимает, устраивает на ночлег, выслушивает и дает совет.

| «Он хороший, простой, религиозный русский человек. В минуты сомнений и душевной тревоги я люблю с ним беседовать, и после такой беседы мне всегда на душе делается легко и спокойно». св. Царь Николай II |

...Распутин начинает читать и писать, осваивает Священное Писание так, что знает его почти наизусть, толкует его для всех желающих».(20) Сформировавшиеся в это время духовно-нравственные взгляды Распутина соответствовали традиционному мировоззрению русского народа, в котором духовное преобладало над материальным. Целью жизни у православных людей считалось не потребление, а преображение души, стремление приобрести не земные богатства, а Царствие Небесное. Главное место в народном сознании занимала Любовь, как выражение самого Бога. И в этом отношении взгляды Григория Распутина идут глубоко в русле народной православной традиции.

«Любовь - это такая златница, - пишет Григорий, - что ей никто не может цены описать. Она дороже всего созданного Самим Господом...» (21) «Любовь, в представлении Григория, должна быть активной и конкретной, любить надо не вообще, а конкретного человека, который находится рядом с тобой и вообще каждого человека, с которым ты встречаешься. Когда Распутин прекратил носить на теле настоящие вериги, он, по его выражению, «нашел вериги любви...» (22)

Важная часть духовных взглядов Григория Распутина - это стремление жить по совести, как велят Священное Писание и жития святых. «Нужно себя везде и всюду проверять и исследовать. Каждый поступок соизмерять с совестью - такой взгляд Распутина так же соответствует духовным ценностям Святой Руси. «Как ни мудри, а совесть не перемудришь», «Совесть с молоточком и постукивает и подслушивает» - это народные пословицы. А Распутин говорил так: «Совесть - волна, но какие бы ни были на море волны, они утихнут, а совесть только от доброго дела погаснет». Чтобы достигнуть спасения, нужны «только унижение и любовь - в том и радость заключается». В душевной простоте огромное богатство и залог спасения. «Всегда нужно себя в одежде унижать и считать себя низким, но не на словах, а духом действительно.. .»(22)

| «Преосвященный Алексий, Епископ Тобольский... основательно изучил следственное дело о Григории Новом... И со своей стороны считает крестьянина Григория Нового православным христианином, человеком очень умным, духовно настроенным, ищущим правды Христовой, могущим подавать добрый совет тому, кто в нем нуждается».4 Из заключения Тобольской Духовной консистории, одобренного Священным Синодом в 1905 г. |

Душевная простота должна соединяться еще с одной - важнейшей ценностью Святой Руси - нестяжательством, отсутствием корысти и стремления к приобретательству. «Если не будешь искать корысти нигде и стремиться, как бы утешить, призовешь Господа душевно, - учит Григорий, - то и бесы вострепещут от тебя, и больные выздоровеют, только бы все делать не от гнусной корысти...»

«Житейской, бытовой, хозяйственной основой Святой Руси, придававшей ей общественную устойчивость, служило отношение к труду как добродетели. Труд для русского человека не сводился к совокупности действий или навыков, а рассматривался как проявление духовной жизни, нравственное деяние, богоугодное дело... То, чему учит Григорий, полностью соответствует этим представлениям, причем особенно он возвеличивает крестьянский труд (сам до конца своей жизни не переставал трудиться в своем хозяйстве, хотя имел все возможности этого не делать).. .»(23)

«Систему духовных ценностей Святой Руси венчала и гармонизировала идея царской власти. Образ Царя олицетворял собой Родину, Отечество. «На Родине, - пишет Григорий, - надо любить Родину и в ней поставленного Батюшку Царя - помазанника Божия». Истинное народовластие, по мнению Распутина, заключается в идее царской власти. Царь - наиболее совершенное выражение народного разума, народной совести, народной воли.

| «На него клевещут, он святой человек».10 св. Царица Александра |

Могли ли эти идеи прийтись по вкусу большей части российского образованного общества того времени? Конечно, нет. Отчужденная от народных основ, традиций и идеалов, лишенная национального сознания, значительная часть российской интеллигенции воспринимала духовные ценности Святой Руси как признак реакционности и отсталости, а к ее носителям относилась как к мракобесам, подозревая их в самых ужасных преступлениях и поступках. В отторжении идеалов Святой Руси со стороны отечественной интеллигенции состояла главная трагедия русского общества XX века. Поэтому Григорий Распутин, как духовный и общественный деятель, был исторически обречен».(24)

Друг Царской семьи

| «Был святой — Григорий Ефимович, но его убили».11 св. Царевич Алексей |

В 1903-1904 г.г. Григорий Распутин надумал построить в селе Покровском новый храм. Денег на постройку у него не было. Тогда он решил найти благодетелей и в 1904 г. с одним рублём отбыл в Санкт-Петербург. «По приезде в столицу, усталый и голодный, отправился сразу же в Александро-Невскую Лавру поклониться мощам. На последние пять копеек (которые не тратил даже на еду) заказал сиротский молебен за 3 копейки и свечку за 2 копейки.

| «Митрополит Петербургский Питирим относился к Распутину с такт почтением, что не только звал его к себе обедать, но еще сажал на почетное место рядом особою».16 |

Отстояв молебен, воспрянув духом, отправился на приём к ректору духовной Академии, епископу Сергию (ставшему в 1942 г. Патриархом Московским и всея Руси)».(27)

Но здесь Распутина подстерегали искушения. К епископу его не пустила полиция, а когда задними дворами он разыскал швейцара, тот побил его. Но, по-видимому, чувство собственного унижения, как православной добродетели, помогло Григорию. Упав на колени, он рассказал швейцару о цели приезда и упросил его доложить о нём владыке. «Епископ, - вспоминал Распутин, - призвал меня, увидел, и вот мы стали беседовать тогда. Рассказывая мне о Петербурге, знакомил с улицами и прочим, а потом с Высокопоставленными, а там дошло и до Батюшки Царя, который оказал мне милость, понял и дал денег на храм».(28)

Уже тогда из предосторожности о Распутине наводятся подробные справки. Но сведений, порочащих его, не было.

| «Анна Вырубова, хорошо знавшая отца Иоанна, свидетельствует, что отец Иоанн встречался с Григорием Распутиным в начале его жизни в Петербурге и считал его странником, имеющим дар молитвы».14 «Святой Иоанн Кронштадтский встречал его и был глубоко тронут его покаянием».15 Великая княгиня Ольга Александровна |

В 1904-1906 г.г. российская знать весьма благосклонно относилась к Распутину. Многие обращались к нему за духовным советом, многие верили в силу его молитвы. Когда в августе 1906 г. террористами была взорвана дача Председателя Совета министров П.А. Столыпина, то он пригласил Распутина помолиться о здоровье его раненой дочери. С Царской четой сибирский странник познакомился в октябре 1905 г. С самого начала он произвел на царицу глубокое впечатление.

«Для царской семьи Григорий был олицетворением надежд и молитв. Встречи эти были не часты... Распутин рассказывал о жизни и нуждах сибирских крестьян, о святых местах, где ему приходилось бывать. Слушали его очень внимательно и никогда не перебивали. Царь с Царицей делились с ним своими заботами и тревогами, и прежде всего, конечно, постоянной тревогой за жизнь сына и наследника, больного неизлечимой болезнью несворачиваемости крови (гемофилией). Как правило, и он, если не был болен, сидел здесь же и слушал». (30)

| «Помню отзыв епископа Гермогена, сказавшего мне: «Это Роб Божий. Вы согрешите, если даже мысленно его осудите».17 Князь Н.Д. Жевахов |

Как известно, лучшие доктора зачастую были бессильны чем-либо помочь Цесаревичу Алексею. Но по молитвам Григория Распутина болезнь отступала от наследника Престола. Тому есть множество свидетельств. В частности, дворцовый комендант В. Н. Воейков в своих воспоминаниях писал: «С первого же раза, когда Распутин появился у постели больного Наследника, облегчение последовало немедленно. Всем приближенным царской семьи хорошо известен случай в Спале, когда доктора не находили способа помочь сильно страдавшему и стонавшему от болей Алексею Николаевичу. Как только по совету А. А. Вырубовой была послана телеграмма Распутину и был получен на нее ответ, боли стали утихать, температура стала падать, и в скором времени Наследник поправился».(30) Этот случай излечения на расстоянии говорит о том, что никаким гипнозом или внушением Распутин не пользовался.

Однажды у Царевича сильно пошла носом кровь. Это случилось в поезде. При гемофилии кровоизлияние могло кончиться смертельным исходом. Рассказывает Вырубова: «С огромными предостережениями перенесли его из поезда. Я видела его, когда он лежал в детской: маленькое восковое лицо, в ноздрях окровавленная вата. Профессор Федоров и доктор Деревенько возились около него, но кровь не унималась. Федоров сказал мне, что он хочет попробовать последнее средство - это достать какую-то железу из морских свинок. Императрица стояла на коленях около кровати, ломая себе голову, что дальше предпринять. Вернувшись домой, я получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил Наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет и им нечего беспокоиться, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось... Доктора говорили, что совершенно не понимают, как это произошло.

| «Мной был установлен несомненный факт излечения им (Распутиным) припадков пляски св. Витта (беснования)».21 Следователь чрезвычайной комиссии - Временного Правительства В.М. Руднев |

Но это - факт».(51)

Распутин ободрял и утешал сына Царя, умел найти слова, которые вселяли в него силу и надежду. «Дорогой мой маленький! - пишет Григорий Царевичу Алексею в ноябре 1913 г., - Посмотри-ка на Боженьку, какие у него раночки. Он одно время терпел, а потом так стал силен и всемогущ - так и ты, дорогой, так и ты будешь весел, а вместе будем жить и погостить...»

Вообще у Распутина складывались теплые, трогательные отношения со всеми царскими детьми. Они тянутся к нему душой, любят беседовать, пишут письма и поздравительные открытки, просят помолиться об успехах в учебе. По совету Григория Царица и ее старшие дочери стали работать сестрами милосердия, помогая раненым воинам.

Распутин был для царской семьи одним из самых близких людей. И это не случайно. Царь и царица были глубоко верующими православными людьми. Но их жизнь проходила в обстановке духовного кризиса в обществе, отказа от национальных традиций и идеалов. Поэтому их сближение с сибирским странником носило собою духовный характер.

| «Распутин определенно обладал даром исцеления. В этом нет сомнений. Я видела эти чудесные результаты своими собственными глазами, и не один РОЗ. Я также знаю, что самые известные доктора того времени были вынуждены признать это».22 Вел. Кн. Ольга Александровна |

«В нем они видели старца, продолжающего традиции Святой Руси, умудренного духовным опытом, духовно настроенного, способного дать добрый совет. И вместе с тем они видели в Распутине настоящего русского крестьянина - представителя самого многочисленного сословия России, с развитым чувством здравого смысла, народного понимания полезности, по своей житейской интуиции твердо знавшего, что хорошо, а что плохо, где свои, а где чужие...»(59)

Практически во всех публикациях о Распутине принято говорить о его огромном влиянии на Царя. Причем, дурном влиянии. Конечно, Государь прислушивался к советам Григория Ефимовича и нередко принимал их. Как показывало время, это были правильные, полезные советы. Но тем не менее при решении абсолютного большинства вопросов Царь не ставил в известность ни Распутина, ни Царицу. А когда Николай II советовался с Григорием Ефимовичем, он ни в коей мере не был послушным исполнителем его указаний. Историк С.С. Ольденбург специально проследил, как выполнялись политические советы Распутина, и выяснилось, что по важным вопросам Император принимал свое, отличное от Распутина решение.

Но сложившиеся особые взаимоотношения Распутина с царской семьей были использованы врагами самодержавия. Ложь и клевета обрушились на него, как в свое время на Иоанна Кронштадтского, находившегося в дружеских отношениях с Александром III. Кстати, по мнению Вырубовой, Распутин играл в жизни царской семьи такую же роль, как и святой о. Иоанн Кронштадтский, который в свою очередь почитал Распутина за большого молитвенника. Характерно, что этот русский святой при жизни обвинялся в тех же «преступлениях», что и Распутин: еретичество, стяжательство, корысть и даже разврат.

Григорий Ефимович Распутин был человеком независимым. Не склонял он головы перед сильными мира сего, не подобострастничал. Мог отказаться от встречи с князем или графом и уйти пешком на окраину города к ремесленнику или крестьянину. Высокопоставленные сановники не взлюбили такую независимость «простого мужика». О Григории начали злословить. В организации слухов был замешан дядя Николая II - Великий Князь Николай Николаевич, пытавшийся в свое время использовать влияние Распутина на Царя в своих политических целях, но не нашедший поддержки со стороны сибирского старца, который разгадал в нем двуличного, неискреннего человека. Между ними произошла размолвка, и тогда из дворца Николая Николаевича поползли слухи о распутном поведении Григория. Эти слухи бросали тень на Императрицу. Распутин начинает ощущать давление враждебных сил. «Трудно в миру приобрести спасение, - говорит он, - наипаче в настоящее время. Все следят за тем, кто ищет спасение, как за каким-то разбойником, и все стремятся его осмеять».(33)

После этого начинается прямая фабрикация «дел» против Григория Ефимовича. Одно из них - расследование Тобольской консистории о принадлежности его к секте хлыстов. Примечательно, что начато оно после того, как Распутин в мае 1907 г. на церковном сходе прихожан Покровской церкви предложил пять тысяч рублей на постройку нового л храма. Но клеветники восстали против этого богоугодного дела и настроили людей против Распутина. Вот как с горечью вспоминал он об этом: «Батюшка царь... оказал мне милость, понял меня и дал денег на храм. Я с радостью поехал домой и обратился к священникам о постройке нового храма. Враг же, как ненавистник добрых дел, еще не успел я доехать, всех соблазнил. Я сам оказываю помощь в постройке храма; а они ищут меня в пагубной ереси обвинить и такую чушь порют, даже нельзя высказать и на ум не идет. Вот сколь враг силен яму , копать человеку и добрые дела ни во что ставить; обвиняют меня как поборника самых низких и грязных дел, и архиерей всячески восстает».(33)

Итак, дело о принадлежности Распутина к хлыстам было начато в сентябре 1907 г., закончено и утверждено Тобольским епископом Антонием 7 мая 1908 г. В нем присутствуют обвинения его в распространении лжеучения и образования общества последователей. Основано оно было на том, что Григория часто посещают различные его почитательницы, которых он обнимает и целует, что в его доме проходят ночные собрания и песнопения по сектантским сборникам. В дело включены даже слухи о «свальном грехе» в бане Распутина. К сожалению, в фабрикации дела участвовали священники Православной Церкви. Известно, что Распутин конфликтовал с некоторыми из них. Поводом для этого было понимание того, что Григорий Ефимович почитал служение Богу высоким призванием и не принимал формального отношения к священническому сану, тем паче он восставал против тех, кто считал Церковь только организацией, дававшей им службу и пропитание. Нередко Григорий публично обличал таких священников. Но при всем этом он относился к сану священнослужителя с почитанием. Так он говорил: «Мы ни к духовенству идем, а в храм Божий! Ну... да нужно подумать - худой, да Батюшка. У нас искушение, а у него и поготову, потому что там у него шурин на балах, а теща-то у него кокетничала, а жена много денег на платье извела, и гостей-то у него предстоит много к завтраку. А все же почитать нужно его! Он есть Батюшка - наш молитвенник».(36)

Но все-таки главной, направляющей силой в фабрикации этого дела был, по мнению О. Платонова, внимательно изучившего все обстоятельства, вел. князь Николай Николаевич. И сфабриковано оно было на измышлениях, слухах, домыслах. Не случайно в заключении следствия сказано, что утверждать принадлежность Распутина и его почитателей к хлыстовству нельзя. Видимо, сознавая несостоятельность дела, сами «создатели» не решились дать ему ход, да и вообще никто не опубликовал его, а лишь делались намеки, что оно существует. Но, благодаря тому, что оно было заведено, о Распутине стали активно распускаться самые грязные слухи. Этому способствовали многие органы печати. Словно сговорившись, они начали клеветническую кампанию против сибирского старца. Изучение О. Платоновым источников и архивных данных позволило выяснить организаторов и активных участников распространения клеветы. Ими являлись весьма высокопоставленные лица: Гучков, Львов, Чхеидзе, Некрасов, Амфитеатров, Джунковский, Маклаков, Керенский, Дм. Рубинштейн, Арон Симанович. Что же объединяло этих людей? Согласно документам недавно рассекреченного учреждения -Особого архива, все эти люди являлись членами масонской организации. Благодаря изучению материалов Особого архива, О. Платонов установил, что именно перед началом организованной травли Распутина в Брюсселе на Всемирной ассамблее этой организации вырабатывается идея расшатывания императорской власти путем организованной кампании против Распутина. Об этом же свидетельствуют воспоминания современников, в частности, председателя Государственной Думы М. В. Родзянко.

На участии масонов в антиимператорском заговоре с целью свержения самодержавия и разрушения национальной православной России следует остановиться подробнее, ибо до сих пор этот вопрос исследователи или игнорируют, или иронизируют над ним. Тем не менее факты говорят сами за себя. Итак, по документам рассекреченных архивов О. Платоновым установлено: «К началу 1917г. масонские ложи были практически во всех крупных городах России... Но главное было не в географическом охвате, а в проникновении представителей масонства во все жизненно важные государственные, политические и общественные центры страны...

Масонами были Великие Князья Николай Михайлович и Александр Михайлович, постоянно сотрудничали с масонами Николай Николаевич и Дмитрий Павлович. Масоном был генерал Мосолов, начальник канцелярии министра Царского Двора.

Среди царских министров и их заместителей было, по крайней мере, восемь членов масонских лож - Поливанов (военный министр), Наумов (министр земледелия), Кутлер и Барк (министерство финансов), Джунковский и Урусов (министерство внутренних дел), Федоров (министерство промышленности и торговли).

В Государственном Совете сидели масоны Гучков, Ковалевский, Меллер-Закомельский, Гурно и Поливанов.

Измена проникла и в военное ведомство, главой которого был уже дважды упомянутый нами масон Поливанов. В масонских ложах числились начальник Генштаба России Алексеев, представители высшего генералитета - генералы Рузский, Гурко, Крымов, Кузьмин-Караваев, Теплов, адмирал Вердеревский, и офицерства - Самарин, Головин, Полков-* никое, Маниковский.

Членами масонских лож были многие царские дипломаты - Гулькевич, фон Мекк (Швеция), Стахович (Испания), Лоплевский-Козелл (Румыния), Кондауров, Панченко, Нольде (Франция), Мандельштам (Швейцария), Лорис-Медиков (Швеция, Норвегия), Кудашев (Китай), Щербацкий (Латинская Америка), Забелло (Италия), Иславин (Черногория).

Во главе городской администрации Москвы почти бессменно стояли масоны - городские головы Гучков Н. И. (брат Гучкова А. И.), Астров, Челноков. Масонство проникло и в предпринимательскую среду в лице братьев Рябушинских и Коновалова. (Мы уже не говорим о том, что под контролем масонских лож находилась большая часть средств массовой информации и издательств, в частности газеты - «Россия», «Утро России», «Биржевые ведомости», «Русские ведомости», «Голос Москвы»).

Российское масонство действовало по функциям из-за рубежа. Многие члены масонских лож были связаны клятвой с Великим Востоком Франции... Главной целью масонских лож в России было свержение государственного строя и разрушение Православной церкви...

Масонские ложи всеми возможными путями провоцировали антиправительственные выступления, поддерживали деятельность враждебных Русскому государству сил, готовили заговоры против Царя, Царицы и близких к ним лиц... Организованная травля Распутина стала первым самым крупным делом масонов после первой антирусской революции 1905 г. ..»(79-82)

Клеветническая кампания против Григория Ефимовича велась подло, с попранием всех морально-нравственных норм, и это не считалось у масонов противоестественным, ибо по своему уставу они имеют право на клевету, ложь, фальсификацию и даже преступление ради интересов своей тайной организации. Впрочем именно преступлением и закончилась антираспутинская деятельность масонов…

ПОБЕДИВШИЕ МIР

32 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках,

33 которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов,

34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих;

35 жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение;

36 другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,

37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления;

38 те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

К Евреям 11, 32-38

Книга И.В. Евсина была издана по благословению схиигумена Иеронима – приснопоминаемого духовника Рождество-Богородицкого Санаксарского монастыря. Публикуется с некоторыми сокращениями.

Гл.редактор “Стояние за Истину”,

Леонид Сергиевский

И.В. Евсин

Оклеветанный старец

Часть 2.

Масонский заговор

Григория Ефимовича пытались убить дважды. Первая попытка была совершена в 1912 г, когда градоначальник Ялты генерал Думбадзе намеревался “привезти Распутина в железный замок, стоявший за Ялтой над морем, и сбросить его оттуда. По каким-то причинам это покушение сорвалось. Новое покушение на Распутина произошло в селе Покровском в три часа дня 29 июня 1914 года”.(123)

Исполнительницей была мещанка Хиония Кузьми-нична Гусева, подговоренная монахом-расстригой, политическим заговорщиком, ставшим впоследствии сотрудником большевистской ЧК Илиодором (С. М. Труфановым). Гусева тяжело ранила Распутина кинжалом около его собственного дома. Подоспевшие на помощь крестьяне задержали преступницу. Ранение было серьезное, врачи не исключали смертельного исхода. Масонские газеты распространяли самые нелепые слухи, вплоть до того, что Григорий Распутин уже умер. Покушение на убийство, совершенное Гусевой, всколыхнуло Россию. Можно сказать, что клеветническая кампания против него в определенной мере оказалась несостоятельной - ибо когда тяжело раненный Григорий Ефимович находился в больнице, православная часть общества молилась о его выздоровлении. Молебны о его здравии служили во многих местах. В Москве они проходили у Иверской Иконы Божией Матери, в Чудовом Новодевичьем монастыре и др.

Со всей России к Распутину шли письма и телеграммы с сочувствием и поддержкой.

И тем не менее клеветнические мифы, распространяемые левой либеральной и бульварной печатью, делают свое черное дело. К 1916 г. большинство общества видело в Распутине источник зла. Созданный мифотворцами “дьявол Гришка” заменил в сознании русских людей истинный образ сибирского старца. Насколько сильным оказалось воздействие мифотвор-цев говорит тот факт, что в образ “дьявола” поверила родная сестра Царицы - Великая Княгиня Елизавета Федоровна.

Посчитав, что почва к физическому устранению Распутина подготовлена, к организации убийства приступают непосредственно высокопоставленные особы. Среди них: “Василий Алексеевич Маклаков - левый радикал, один из руководителей российского масонства и кадетской партии, (он достал яд и разработал план убийства); Владимир Митрофанович Пуришкевич - правый радикал, экстремист, позер и краснобай, один из тех, кто своей неумной самодовольной деятельностью дискредитировал патриотическое движение России; Князь Феликс Феликсович Юсупов -представитель аристократической черни, высших правящих слоев общества, в силу западного воспитания и жизненной ориентации безнадежно оторванный от русского народа, член масонского общества “Маяк”; представитель выродившейся части Романовых Великий Князь Дмитрий Павлович, двуличный, подлый, раздираемый политическими амбициями; представители российской интеллигенции, лишенной национального сознания, доктор Лизаверт и поручик Сухотин”. (248)

Подлое, зверское преступление было совершено под утро, в ночь на 17 декабря 1916 г. в доме князя Юсупова. Распутина заманили туда под предлогом того, чтобы он помог больной жене Юсупова Ирине. Там его угостили отравленными продуктами. “Время шло, а яд не срабатывал... Тогда Юсупов предлагает ему помолиться. В комнате находилось распятие. Распутин подходит к распятию, становится на колени, чтобы поцеловать его, и в этот момент Юсупов стреляет ему в спину, целясь в сердце. Распутин падает”.(250)

После этого князь ушел в кабинет, где его ждали напившиеся к этому времени соучастники преступления - Пуришкевич, Дмитрий Павлович, Лизаверт, Сухотин. Через некоторое время “Юсупов ушел в ту комнату, где лежал Распутин. А чуть погодя, когда Пуришкевич пошел в ту же сторону, вдруг раздался истерический крик Юсупова: “Пуришкевич, стреляйте, стреляйте, он жив! Он убегает!” Пуришкевич с пистолетом кинулся догонять убегавшего Распутина. Первые два выстрела - промах. Третий выстрел попал в спину, “...четвертый выстрел, - пишет Пуришкевич, - попал ему, как кажется, в голову... Он снопом упал ничком в снег и задергал головой. Я подбежал к нему и изо всей силы ударил его ногой в висок”. Через некоторое время при переносе трупа Распутина на него накидывается князь Юсупов и с диким остервенением стал бить его тяжелой резиновой гирей по голове, целясь в висок. Во все стороны брызгала кровь, и, когда Юсупова оттащили, он был весь забрызган кровью”.(250)

После зверских мучений Распутин был брошен в прорубь возле Крестовского острова. Как выяснилось позже, он был брошен воду еще живым. После того, как начались поиски Распутина, у проруби нашли его галошу. Обследовав прорубь, водолазы нашли и тело замученного старца. “Руки и ноги были запутаны веревкой; правую руку он высвободил, чтобы перекреститься уже в воде, пальцы были сложены для молитвы...” (251)

Таким образом, было совершено одно из самых злодейских преступлений начала XX в. Незадолго до своей гибели Распутин пророчествовал: “Я вскоре умру в ужасных страданиях. Но что делать? Бог предназначил мне высокий подвиг погибнуть для спасения моих дорогих Государей и Святой Руси...” Распутина отпевали в Царском селе, в полной тайне. Погребли старца недалеко от Царского Села, в строящейся часовне в честь преп. Серафима Саровского. На похоронах никто, кроме царской четы с дочерьми, Вырубовой и еще двух-трех человек, не был.

Но и после смерти он тревожил умы злодеев. Менее чем через год, совершился февральский переворот. С приходом к власти “масон Керенский отдал приказ выкопать тело Распутина и тайно зарыть в окрестностях Петрограда, чтобы замести следы немыслимого зверства, ибо предстояло следствие. По дороге испортился грузовик, на котором везли гроб. Тогда исполнители приняли решение тело Распутина уничтожить. Натаскали деревьев на большой костер, облили бензином и подожгли. Когда костер прогорел, останки зарыли в землю. Произошло это 11 марта 1917 г. между 7 и 9 часами, в лесу около большой дороги из Лесного в Песка-ревку”. (255)

После этого начала работать следственная комиссия Временного правительства. Но при всем влиянии масонов на работу комиссии, созданный мифотворцами образ Распутина, на поверку оказался не соответствующим действительности. И принадлежность Распутина к хлыстам, и слухи о его богатстве, и приписываемый ему разврат - все оказалось ложью. Следственная комиссия пришла к а выводу, что напечатанные ранее брошюры, компрометирующие Распутина, оказались грубой фальшивкой. И, тем не менее, клевета о Распутине поддерживается и распространяется вплоть до нашего времени. Антирусские силы поддерживают ее и сегодня. “Миф о Распутине нужно рассматривать, как специально созданное препятствие (хотя далеко не единственное), на пути понимания наших духовных, государственных и национальных ценностей. И создан он именно для того, чтобы препятствовать возвращению к этим ценностям”. (10)

Предсмертное пророчество Г. Е. Распутина.

“Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до первого января я уйду из жизни. Я хочу русскому народу, Папе, (Императору), русской маме (Императрице), детям и Русской земле наказать, что им предпринять. Если меня у бьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, Русский Царь, некого опасаться. Оставайся на своем троне и царствуй. И ты, Русский Царь, .не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся замараны моей кровью, и двадцать пять лет они не смогут отмыть с вой руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в течение двадцати пяти лет не будет в стране дворянства. Русской Земли Царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай: если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи, т.е. детей и родных не проживет дольше двух лет. Их убьют. Я у хожу и чувствую в себе Божеское указание сказать Русскому Царю, как он должен жить после моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты должен заботиться о твоем спасении и сказать твоим родным, что я им заплатил своей жизнью. Меня у бьют. Я у же не в живых. Молись, молись. Будь сильным. Заботься о твоем “избранном роде”. (39)

Григорий.”

О ритуальном значении убийства Г.Е. Распутина

и Царской Семьи

(Из статьи Н. Козлова “Памяти старца”)

“Обратим внимание на следующие детали. Прежде всего поражает, что убийство Распутина было совершено возле Распятия, которое оказалось непонятно для чего в предназначенном для кутежа подвальном помещении, меблировка которого закончилась в спешном порядке всего лишь за несколько часов до разыгравшегося в нем преступления.

“Обратим внимание на следующие детали. Прежде всего поражает, что убийство Распутина было совершено возле Распятия, которое оказалось непонятно для чего в предназначенном для кутежа подвальном помещении, меблировка которого закончилась в спешном порядке всего лишь за несколько часов до разыгравшегося в нем преступления.

Еще одна подробность, бросающаяся в глаза своей нарочитостью, присочиненностью к делу: это убитая собака. “Зачем понадобилось ее убивать и при каких обстоятельствах это убийство животного произошло?” — спрашивал в свое время корреспондент одной из петроградских газет. Спросим и мы, что означает в талмудической символике мертвый пес? Ответ известен: уничиженного и умерщвленного Христа.

Сожжение частей одежды убитого, раздробление височной части черепа, утопление или выбрасывание на снег — все эти детали преступления также наводят на мысль о его ритуальном характере.

Но как же похожа эта смерть — предсказание на кончину Царственных Мучеников, в точности повторивших таинственный смертный путь своего Друга! То же нисхождение в зловещий подвал, тот же труп убитой собаки, подбрасываемый рядом с Их Честными Телами, то же сожжение окровавленных одежд, перезахоронение и сожжение тел.

И те же попытки изуверов вот уже на протяжении белее 80-ти лет всеми способами и средствами скрыть, затемнить картину происшедшего на месте убиения, которая, несмотря на, казалось бы, достаточное количество свидетельских показаний и улик продолжает оставаться неясной.

Почему? Ответим категорично. Принимая во внимание ритуально-мистический характер убийства Царской Семьи, вытекающий из совокупности сопровождавших убийство обстоятельств, а также участие в организации и исполнении убийства изуверов иудейского племени можно утверждать, что без тщательной проработки версии ритуального убиения и подтверждения или опровержения этой версии тщательно поставленным следственным экспериментом - вопрос об убийстве Царской Семьи в екатеринбургском подвале всегда будет оставаться открытым. Слишком много таинственного и не поддающегося осмыслению обнаруживается в этом деле!

Итак... Многое в жизни Царской Семьи Распутиным было предсказано. Распутин многократно прорицал, что с его смертью царствование династии Романовых прекратится. Но были и другие предсказания. Об одном из них, критически относившийся к Распутину Пьер Жильяр рассказывает следующими словами записи в своем дневнике:

“Выехав 14-го августа в 6 часов утра, 17-го вечером мы прибыли в Тюмень - на станцию железной дороги, наиболее приближенную к Тобольску. Через несколько часов после этого мы грузились на пароход “Русь”. На другой день мы плыли мимо деревни - места рождения Распутина, и Семья, соб равшаяся на мостике, могла созерцать дом старца, который ярко выделялся посреди изб. Это событие не было для них неожиданностью, так как Распутин это предсказал, и это стечение обстоятельств, казалось, еще раз подтверждало его пророческие слова”.

Верим мы, что предсказан был старцем Царственным Мученикам и образ их спасительной кончины, победившей на многие годы вперед тьму бесовского наваждения, сгущавшегося над Россией.

Распутин писал Царской Семье в одном из дошедших до нас посланий, словно приуготовляя ее к каким-то неведомым до времени, но неизбежным в грядущем испытаниям, и необычайно глубоким пророческим смыслом оказываются проникнуты его простые слова, сказанные в дни славного царствования, когда все, казалось, исполнено было тишины и благополучия:

“Я покоен, Вы научитесь премудрости от меня, а после будут разные невзгоды, вы будете готовы только потом, это Вы увидите и разберетесь”.

А в ноябре 1913 года, прикровенно и издалека предуказывая обстоятельства, которые должны будут сопровождать Их честную смерть, старец предсказал десятилетнему Цесаревичу Алексею, не оставляя без намека и Августейших Родителей: “Дорогой мой маленькой! Посмотри-ка на Боженьку, какие у Него раночки. Он одно время терпел, а потом так стал силен и всемогущей - так и ты, дорогой, так и ты будешь весел, и будем вместе жить и погостить. Скоро увидимся”.

Как предсказал старец - так и случилось, “Вместе жить и погостить” - это сказано об общности земной и посмертной судьбы, промыслительно и таинственно связавшей Царственных Богомольцев и юродивого странника, простого сибирского мужика. Нам же необходимо помнить всегда об этой неразрывной связи, соединившей воедино духовное тело Царя и Его народ, по которой, где поминаются Царственные Мученики, там неизменно поминается Их Друг”. (40)

___________________________

ПОД ВЕРХОТУРЬЕМ НАЙДЕНЫ НЕТЛЕННЫЕ ОСТАНКИ

РАССТРЕЛЯННОГО СВЯЩЕННИКА

По имеющимся архивным данным, в 1918 году здесь был расстрелян священник Константин Богоявленский. Возможно обретенные останки принадлежат именно этому убиенному большевиками служителю Божию. С 1918 по 1944 год большевистским режимом было репрессировано более 370 священнослужителей Екатеринбургской епархии, большая часть из которых была расстреляна.

Часть 3.

Вместо хулы или похвалы.

(Послесловие)

В 1996 г. в издательстве “Родник” вышла книга доктора экономических наук, известного писателя-историка Олега Анатольевича Платонова “Терновый венец России”. Этот труд продолжает серию архивных исследований по истории масонских преступлений против России. В ней рассказывается о ритуальном, зверском убийстве царя Николая II и его семьи. Книга начинается с исследования жизни и смерти Григория Распутина, которое является как бы прологом к раскрытию заговора цареубийц. О. Платонов тщательно изучил и проанализировал подлинные факты и документы из фондов различных музеев, Государственного архива Российской федерации, Тобольские и Тюменские архивы, произвел программные опросы около 40 старожилов с. Покровское - родины Г. Распутина, духовное наследие самого оклеветанного старца. Начало же работы над книгой о Распутине было положено многолетним исследованием жизни царя Николая II и его семьи. “Чем ближе я знакомился с документами, дневниками, перепиской этой семьи, - пишет О.Платонов, - тем большее недоумение у меня вызывало внушаемое нам стандартное представление о Распутине как исчадии ада, человеке абсолютно аморальном и корыстном. Этот страшный образ не вписывался в обстановку высшей духовности, нравственности, семейного лада и согласия, в которых жила семья последнего русского царя. С октября 1905 г., когда царская семья познакомилась с Распутиным, вплоть до своей трагической кончины, Царь, царица и их дети по-настоящему любили Григория и верили в него, как в Божьего человека…

Не следует думать, что Царь и Царица были наивными, обманутыми людьми. По обязанности своего положения они неоднократно устраивали негласные проверки достоверности полученной информации ... и каждый раз убеждались, что все рассказы о безнравственной жизни Григория - клевета”.(41)

Но миф о Распутине как о развратнике, пьянице, хлысте, благодаря средствам современной массовой информации, находившимися под контролем врагов самодержавия, был широко распространен среди общественности. А для подтверждения газетной клеветы использовались провокаторы - двойники Распутина, напивавшиеся и устраивавшие дебоши в определенных местах. Отвечая на вопрос: “Кому это понадобилось?” - газета “Московские ведомости” в свое время писала: “Во-первых, нападали левые. Эти нападки носили чисто партийный характер. Распутина отождествляли с современным режимом, его именем хотели заклеймить существующий строй... он нужен был лишь для того, чтобы скомпрометировать, обесславить, замарать наше время и нашу жизнь. Его именем хотели заклеймить Россию”.(42) Таким образом, ложь и клевета на Распутина имели целью скомпрометировать и опорочить Российского Самодержца Царя Николая II, а в его лице и весь монархический строй. Эта же антигосударственная кампания была направлена и на очернение русского народа, крестьянства, духовное начало которого олицетворял собой Распутин.

К сожалению, миф о Распутине, созданный в начале века деятелями либерального и революционного движения, широко поддерживается и в наше время, ибо, как говорит О.Платонов, и сегодня “живы и процветают те силы (точнее, их прямые наследники), которые в свое время создавали этот миф и заинтересованы в его сохранении. Миф о Распутине, нужно рассматривать как специально созданное препятствие (хотя далеко не единственное), на пути понимания наших духовных, государственных и национальных ценностей. И создан он именно для того, чтобы препятствовать возвращению к этим ценностям...(43)

И, надо признать, что современные клеветники со своей задачей справляются успешно. Среди большинства русских невоцерковленных людей, начитавшихся романов В. Пикуля и “исследований” Э. Радзинского (в которых можно найти такие абзацы, где из пяти предложений только одно является правдой), сформировалось отношение к Григорию Ефимовичу Распутину, как к темной, зловещей личности, а к царю Николаю II, соответственно, как к недалекому человеку, находившемуся под влиянием злоумышленника. Да и в среде православной интеллигенции и священнослужителей находится немало тех, кто относится к Распутину отрицательно. Причем опираются они на мнения высокоавторитетных людей. Например таких, как судебный следователь Н. Соколов, расследовавший дело об убийстве Царской Семьи, епископ Гермоген (Долганов), епископ Феофан (Быстрое), духовник Царской Семьи, великомученица Елизавета Федоровна, сестра царицы Александры. Но все же, не сомневаясь в их авторитете, нельзя однозначно утверждать, что их суждения о сибирском старце были безошибочны и что сами они не были введены в заблуждение. Например, Великая Княгиня Елизавета Федоровна ни разу не встретившись с Распутиным, совершенно не зная его лично, исследовала то, что о нем говорилось и писалось и, не имея возможности проверить достоверность информации, вероятно составила свое мнение о нем умозрительно. Но ведь и святые при жизни ошибались. Преподобный Серафим Саровский прямо сказал о себе: “Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки”(44) (Ниже мы еще расскажем о позиции вел. кн. Елизаветы).

Но, прежде всего, вызывает сомнение характеристика Григория Ефимовича судебным следователем Н. Соколовым. Странной, неуместной и даже истеричной является эмоциональность, с которой судебный следователь, по своему положению обязанный быть беспристрастным, говорит о Распутине в своей книге “Убийство Царской Семьи”: “мужик - лодырь”, “громадная наглость”, “колоссальное невежество”, “чудовище”, “большевик - дезертир” (?!). Из чего же делает такие выводы господин Соколов? А из показаний таких “свидетелей”, как В. А. Маклаков и Ф. Ф. Юсупов - убийц Григория Распутина. Естественно задаться вопросом, - что же хорошего может сказать убийца об убитом им человеке, который был для него воплощением зла? Кроме того, Соколову тогда еще не было известно, что убийство являлось следствием масонского заговора, а В. А. Маклаков и Ф. Ф. Юсупов были членами масонских обществ.(45) Лживость князя Феликса Юсупова, стрелявшего в Распутина, показывает, например, такой факт. Вскоре после совершения гнусного преступления, он пишет Царице Александре Федоровне письмо, в котором говорит: “Я не нахожу слов, Ваше Величество, чтобы сказать Вам, как я потрясен всем случившимся и до какой степени мне кажутся дикими те обвинения, которые на меня возводятся”,(46) а позже, когда ему уже ничего не грозило, Юсупов горделиво похвалялся, что совершил убийство, “чтобы исполнить долг перед Родиной и Царем, уничтожить ту злую, дьявольскую силу, бывшую позором для России и всего мира”.(47) “Исполняя долг” Феликс Юсупов подло стрелял в спину безоружного человека. Причем подлость эта была кощунственна, ведь он убивал Распутина во время молитвы его перед Распятием Господа нашего Иисуса Христа. И вот, опираясь, на мнения таких “свидетелей” (которые, по сути, являются преступниками), следователь Соколов делает свои выводы о Распутине.

Особо следует остановиться на личности дочери Григория Ефимовича Матрене Распутиной, которая утверждала, что ее отец много пил и имел связи с женщинами. Как известно, она была замужем, за офицером Б. Н. Соловьевым, который являлся масоном. Н. Соколов, по-видимому, догадывался об этом, небезосновательно считая его провокатором. По его сведениям, Б. Н. Соловьев в свое время обучался в Индии, в оккультной теософической школе и имел гипнотическое влияние на Матрену. “Наблюдавший Соловьевых поручик Логинов, живший во Владивостоке в общей с ними квартире, показывает: “Матрена Соловьева до самой смерти своего отца не любила Соловьева, и, как она говорит, с ней произошла неожиданная для нее перемена... Он гипнотизирует ее. В его присутствии она ничего не может говорить что-либо нежелательное ему”. И как бы в подтверждение этих слов мы читаем в дневнике Соловьева: “Имею силу заставить Матрену не делать так, заставить даже без ведома ее, но как осмелюсь, зная начало вещей”.(48) Очевидно, что приставленный масонами к дочери Григория Распутина Б. Н. Соловьев, угрозами, избиениями, гипнозом внушает ей клеветать на отца.

Мало того, он заставляет ее даже отречься от своего имени и называться не Матрена, а Мария. По-видимому, он же участвует и в фабрикации книги воспоминаний Марии Распутиной об отце. О том, что эта книга является подлогом, говорит грамотный литературный стиль, которым Матрена не владела. Чтобы это увидеть, достаточно почитать ее безграмотные дневники, которые к тому же показывают, что Матрена страдала шизофренией. Как справедливо сказал по поводу пресловутых “Воспоминаний” современный исследователь жизни Г.Е. Распутина, доктор исторических наук А.Н. Боханов, Матрена Распутина “порой говорит с чужого голоса”.

А вот отношение к Распутину новомученика Российского Гермогена, епископа Саратовского, они используют часто. Как известно, владыка близко знал сибирского странника, первоначально отзывался о нем очень хорошо и даже способствовал вхождению его в “высшее общество”. Но под влиянием каких-то фактов (каких именно, никто нигде не указывает), епископ Гермоген, как пишет митрополит Евлогий (Георгиевский), “ополчился против Распутина, когда убедился в его безнравственном поведении”. После этого вместе с иеромонахом Илиодором (Сергеем Труфановым, в нравственности которого, видимо, был убежден), епископ Гермоген устроил собрание, пригласил Распутина и чуть ли не проклял его, что не удивительно, так как епископ, по словам митрополита Евлогия (Георгиевского), был “со странностями, отличался крайней неуравновешенностью, мог быть неистовым”.(50)

А кто же такой был иеромонах Илиодор? Авантюрист и лицемер, втершийся в доверие к Григорию Ефимовичу, вначале льстивший ему, а после отрекшийся. И всего через год после того собрания, то есть 20 ноября 1912г., этот аферист отрекся и от собственных монашеских обетов и от Православной Церкви. Порезав свою руку, собственной кровью Сергей Труфанов подписал послание в Священный Синод, в котором написал: “Я же отрекаюсь от вашего Бога. Отрекаюсь от вашей веры. Отрекаюсь от вашей Церкви”.(51)

Впоследствии епископ Гермоген с горечью вспоминал: “Я не видел, что, словно сатана, искушавший Христа, вокруг меня вертится, внушая мне ненависть, упорство и злобу, это подлинно презренное существо - Илиодор!”.(52)

Известно, что в конце жизни владыка духовно примирился с Григорием Распутиным и даже стал совершать по нему панихиды. Думается, что не случайными были и обстоятельства гибели епископа Гермогена, которые незримо привели его к сибирскому старцу. Владыка был утоплен большевиками в реке Туре, напротив с. Покровское - родины Распутина. Как пишет Н. Козлов: “Тело владыки было вынесено волнами на берег и руками местных крестьян погребено в сельской церкви, построенной пожертвованиями и трудами гонимого некогда владыкой Григория”.(53) Позже оно было перевезено в Тобольск и похоронено в Софийском Соборе, в той самой могиле, где был захоронен Тобольский святитель Иоанн (Максимович), канонизированный при непосредственном участии Григория Распутина.

Другой иерарх, обвинявший Распутина в безнравственном поведении, был, по словам епископа Гермогена и митрополита Вениамина (Федченкова), архиепископ Феофан (Быстров) - духовник Царской семьи. Следует подчеркнуть, что именно по их словам, так как сам владыка Феофан говорил не о конкретных безнравственных поступках Григория Распутина, а о его некоем “духовном падении”. Вот его свидетельство пред чрезвычайной комиссией Временного правительства в 1917 г.: “Он (Григорий Распутин) не был ни лицемером, ни негодяем. Он был истинным человеком Божиим, явившимся из простого народа. Но под влиянием высшего общества, которое не могло понять этого простого человека, произошла ужасная духовная катастрофа и он пал”.(54)

Свидетельств того, что подразумевалось под “духовной катастрофой” нет, но согласитесь, что для архиепископа Феофана, видевшего в Распутине “конкретный образ раба Божия, святого человека”(55), это могло означать, к примеру, тяжкий грех уныния. Но как трудно, порой невозможно не впасть в этот грех человеку, на которого восстало все зло мира! Не будем гадать, в чем был повинен сибирский странник. Как говорил св. Иоанн Лествичник: “Слово о судьбах и падениях темно для нас, и никакой ум не постигает, какие грехопадения случаются с нами от нерадения, какие попущением Промысла, а какие по оставлению Божию”.

В свое время митрополит Вениамин, еще будучи иеромонахом, писал аферисту Сергею Труфанову: “Дорогой отец Илиодор! По поручению владыки Феофана я пишу Вам о следующем. Мы оба умоляем Вас не защищать Григория... на исповеди у владыки Феофана открылись его пакостные дела... Любящий Вас иеромонах Вениамин”.(56) В связи с этим, во-первых, надо отметить, что в данном случае нарушена святая святых в отношениях духовника со своим чадом, а именно тайна исповеди. Во-вторых, опять - таки возникает вопрос, что это за “пакостные дела”. И мог ли Распутин в своей жизни ошибаться и даже быть участником каких - либо нехороших дел?

И здесь, надо прямо сказать - конечно, мог. Следует заметить, что старец Григорий, обладавший глубокой проницательностью, прозорливостью, все-таки иногда ошибался в людях. Например, он не мог разгадать в Ф. Юсупове своего убийцу и относился к нему с искренней любовью, как к своему сыну. А ведь Григорий Ефимович был в отношениях с огромным количеством людей. Иногда он вел прием посетителей до 100 человек ежедневно. Среди его знакомых были люди разных сословий: от рабочих и крестьян, до купцов и банкиров. Много было и тех, кто хотел использовать его расположение в своих личных, корыстных целях. Да и сам митрополит Вениамин отмечает, что “Придворные же и чиновные круги большей частью искали через него самых простых и житейских выгод: лучших мест, высших назначений, денежных афер”(57). “Во многих сложных вопросах, - пишет О. А. Платонов, - особенно финансовых и юридических, Григорий Ефимович был неискусен, простодушен, наивен. А значит, его легко обмануть, представить дело сомнительное за дело благотворительное, общественно-полезное. Тем более купцы и банкиры, приходившие к нему, предлагают ему деньги, но не как взятку, а на благотворительные цели, а свои просьбы подают так, как будто пекутся о благополучии России”.(58)

Таким образом, в окружении Распутина были как тайные провокаторы, так и обыкновенные аферисты, финансовые махинаторы. Мог ли Распутин ошибиться и стать участником подстроенного ими какого-либо “пакостного дела”. Скажем вновь - конечно, мог. Но когда он разбирался в сути вопроса, то прогонял из своего окружения всяческих проходимцев, а сам, как и подобает православному христианину, каялся на исповеди. Что ж здесь постыдного? А вот разглашать тайну исповеди - мягко говоря, дело неприглядное.

Конечно, обвинения Распутина епископом Гермогеном и иеромонахом Вениамином не сводились только к неким признаниям его на исповеди у владыки Феофана. Как писал епископ Гермоген: “Владыка приводил мне целый ряд фактов, представляющих Распутина как человека развратной жизни”.(59) Иеромонах Вениамин также говорил о наличии у него неких “документальных фактов”. И можно не сомневаться, свидетельств, порочащих Григория Ефимовича, было предостаточно. Причем, исходили они из недр государственного учреждения -

Министерства внутренних дел, которое установило за ним негласное наблюдение. Сотрудничавший с масонами великий князь Николай Николаевич, лично дал указание собирать сведения, порочащие Распутина. Так появились дневники наружного наблюдения, в которых среди прочих были донесения полицейских агентов о встречах Григория с проститутками. Но, как пишет О. Платонов: “Важно отметить, что если все лица, с которыми встречался Распутин, указаны по фамилиям, на них наводятся справки, то ни одного конкретного имени в донесениях не приводится. А установить их для агента полиции было проще простого, стоило только ее подождать и потребовать документы или задержать до выяснения личности. Несмотря на огромное желание некоторых вышестоящих лиц “застукать” Распутина с проституткой, по материалам наружного наблюдения видно, что это не удалось. Нет ни одного имени проститутки, ни одного протокола, составленного по этому поводу”.(60)

Тем не менее, сфабрикованные “документальные факты” о безнравственности Распутина могли быть представлены епископу Феофану вел. князем Николаем Николаевичем, который был с ним в близких отношениях, и он поверил им, как данным из Министерства внутренних дел.

Они же были представлены великим князем Николаем Николаевичем и Царю. Получился конфуз, потому что Государь сразу обнаружил конкретные факты фальсификации.

Можно предположить, что такие же “доказательства порочности” сибирского странника были переданы и Великой Княгине Елизавете Федоровне, иначе получается, что ее мнение о Распутине состояло только из придворных разговоров и клеветнической литературы.

Но как бы там ни было, следует заметить, что она могла ошибаться в людях и не всегда правильно оценивала их поступки. Особенно это проявилось (так же, как и у Распутина) в ее отношении к Ф. Юсупову. Так, после гибели Григория Ефимовича она писала Царю Николаю II: “Сюда дошло известие, что Феликс убил его, мой маленький Феликс, я знала его ребенком, который всю жизнь боялся убить даже животное, который не хотел становиться военным, чтобы никогда не иметь возможности пролить кровь”.(61) А этот “маленький Феликс” позднее, с дьявольским сладострастием вспоминал, как он после кровавого злодеяния ринулся на труп и начал избивать его резиновой палкой: “В бешенстве и остервенении я бил куда попало. Все божеские и человеческие законы были попраны”.(62)

Феликс, который избегал войны, чтобы не проливать кровь, воевал с трупом! Да так, что по воспоминаниям участника убийства В. М. Пуришкевича: “Во все стороны брызгала кровь, и когда Юсупова оттащили, он был весь забрызган кровью”.(21) И вот это-то зверское убийство Елизавета Федоровна расценила как “дуэль” и “патриотический акт”. Конечно, она не знала всех подробностей, но в любом случае оправдывать убийство православного христианина, не отлученного от святой Церкви, согласитесь, было ошибочно.

Вообще, можно заметить, что, описывая то или иное отношение к Г. Е. Распутину различных людей, исследователи как-то упускают из вида мнение тех, кто имел о нем наибольшую осведомленность, и менее других мог ошибаться. А именно отношение к нему святых Царственных Страстотерпцев, почитание ими Григория за Божьего человека, святого старца, наделенного благодатными дарами. Лгут те “исследователи”, которые говорят, будто они верили в него безоглядно, пристрастно до фанатичности. Как уже говорилось, по своему положению они обязаны были знать его жизнь, как в прошлом, так и в настоящем. Но факт есть факт - все негласные проверки, что проводились по указаниям Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны не подтверждали сведения, порочащие Григория Ефимовича. Лгут и те, кто говорит, будто Царь и Царица впоследствии переменили свои взгляды на Распутина. После трагической гибели царственных мучеников, на их груди были обнаружены медальоны с изображением старца Григория. До конца жизни они верили в него.

А вот мы, вероятно, маловеры. Все еще выясняем, грешил Распутин или не грешил. Ссылаемся на сфабрикованные воспоминания Марии Распутиной, доносы завербованных полицейских агентов, свидетельства людей, которые сами были введены в заблуждение. Пишу эти строки, и такое грустное чувство охватывает мое сердце, такое сожаление о нашем стремлении обязательно выискивать в человеке что-то порочное. Что ж, может, в чем-то и грешил Распутин, ибо, как сказано в Священном Писании: “нет человека, который не согрешил бы” (2, Пар. 6, 24), но старец Григорий явился перед Господом праведником, мученической кровью омыв свои грехи. А вы, сегодняшние критики, не грешны ли своим осуждением сибирского старца? Попробовали бы вы понять, осмыслить не “свидетельства” о нем, а его самого как человека, который нес такой тяжкий крест, что возможно и падал под его тяжестью. Представьте, какое всемирное зло ополчилось на Распутина, если решение о его дискредитации было принято в Брюсселе, на Всемирной ассамблее масонов. Представьте себе хотя бы на минуту, что о вас лично в каждом городе, на каждом углу распространяют газеты и журналы, в которых черным по белому написано, что вы пьяница, вор, половой извращенец, слуга сатаны. И это клевета обсуждается среди ваших родных и знакомых, на кухнях обывателей и в Государственной Думе, среди простых православных людей и в Священном Синоде. Представьте, что за каждым вашим шагом следят, записывают все ваши действия. Представьте, наконец, что на вашу жизнь покушаются и скоро вы должны быть убиты! Представьте себя в таком положении, может тогда дрогнет ваше сердце и вместо хулы или похвалы в адрес Распутина, вы перекреститесь и, не мудрствуя лукаво, скажете просто, по-христиански: “Упокой, Господи, душу раба Твоего убиенного Григория”. Как справедливо заметил Н. Козлов: “Надо помнить, что блаженной памяти старец Григорий был православным христианином, участвовавшим в таинствах св. Церкви, и к моменту своей смерти не находился ни под отлучением, ни под епитимьей и по одному этому достоин церковного поминовения и молитв об упокоении со святыми...”

И.В. Евсин

Стояние за Истину: Оклеветанный старец - Григорий Распутин

http://www.zaistinu.ru/old/library/podvig/rasputin.shtml

По благословению схиигумена Иеронима (+2001) – приснопоминаемого духовника Рождество-Богородицкого Санаксарского монастыря. Публикуется с некоторыми сокращениями.

Архимандрит Кирилл (Павлов):

«В Вашем письме ко мне содержится вопрос

- мое мнение о личности Рапутина Г.

Скажу прямо - сейчас положительное.

Раньше я, под влиянием лжи и клеветы,

думал отрицательно»., 1998 г.

(Из личного письма)

Примечания

В настоящем сборнике приводятся высказывания различных людей. До смертного конца почитали Распутина за святого царственные страстотерпцы. Верили в его Божие избранничество А.А. Вырубова, Н.Д. Ломан, М.В. Головина. Относились к нему положительно вел. кн. Ольга Александровна, Н.Д. Жевахов, С.Ю. Витте. В разное время относились к нему по-разному еп. Феофан, митроп. Вениамин, еп. Гермоген. Крайне отрицательно относился к Распутину С.П. Белецкий.

Цифры в тексте “Оклеветанный старец”, взятые в скобки, обозначают номер страницы книги О.А. Платонова “Терновый венец России”, М., 1993 г.

1. Григорий Распутин, Сборник исторических материалов, М., 1997, стр. 502, 483, 485.

2. Р. Бэттс, В. Марченко, “Духовник царской семьи”, М., 1996, стр. 95.

3. Газета “Татьянин День”, 1998 г.

4. 0.А. Платонов, “Терновый венец России”, М., 1996 , стр. 95.

5. Григорий Распутин, Сборник исторических материалов, М., 1997, т. 1, стр. 138.

6. См. п. 4, стр. 13.

7. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, М., 1997, стр. 41.

8. Энциклопедия для детей, М., 1995, т. 5, стр. 131.

9- Григорий Распутин, Сборник исторических материалов, М., 1997, т. 1, стр. 254

10. Там же, стр. 283.

11. Там же, т. 2, стр. 111.

12. Р. Бэттс, В. Марченко, “Духовник царской семьи”, М., 1994, стр. 47.

13- Митрополит Вениамин (Федченков), “На рубеже двух эпох”, М., 199, стр. 134.

14. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, М., 1997, стр. 216.

15. Там же, стр. 216.

16. Григорий Распутин, Сборник исторических материалов, М., 1997, т. 1, стр. 489.

17. Там же, т. 1, стр. 489.

18. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, М., 1997, стр. 46.

19. А.А. Танеева (Вырубова), “Страницы моей жизни”, М., 2000, стр. 143.

20. О.А. Платонов, “Терновый венец России”, М., 1996 , стр. 23.

21. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, М., 1997, стр. 49.

22. Там же, стр. 224. 23- Там же, стр. 3.

24. См. п. 21, стр. 144.

25. А.А. Танеева (Вырубова), “Страницы моей жизни”, М., 2000, стр. 142.

26. См. п. 21, стр. .8.

27. Там же, стр. 45.

28. Митрополит Вениамин (Федченков), “На рубеже двух эпох”, М., 1994, стр. 140 29- О.А. Платонов, “Терновый венец России”, М., 1996, стр. 288.

30. Там же, стр. 146.

31. Там же, стр. 261.

32. А. Гроян, “Мученик за Христа и за Царя Григорий Новый”, М., 2000

33- А.Н. Боханов, “Распутин. Анатомия мифа”, М., 2000, стр. 359.

34. Григорий Распутин, Сборник исторических материалов, М 1997 т 1 стр. 532.

35. Н. Козлов, “Памяти старца”, в книге “Г.Е. Распутин-Новый. Духовное наследие”, Галич, 1994, стр. 17.

36. Там же, стр. 17.

37. 0.А. Платонов, “Терновый венец России”, М., 1996 , стр. 264.

38. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, М., 1997, стр. 156.

39. Н. Козлов, “Памяти старца”, в книге “Г.Е. Распутин-Новый” Духовное наследие”, Галич, 1994.

40. 0.А. Платонов, “Терновый венец России”, Москва, 1996, стр. 7.

41. Там же, стр. 8

42. Там же стр. 10.

43. Прот. Александр Шаргунов, “Великий пост”, Москва, 1995, стр. 4. 44.0. А. Платонов, “Терновый венец России”, Москва, 1996, стр. 248.

45. В. И. Воейков, “С царем и без Царя”, Москва, 1994, стр. 113.

46. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, Москва, 1997, стр. 162.

47. Н. А. Соколов, “Убийство царской семьи”, СПб., 1998, стр. 120

48. Митроп. Евлогий (Георгиевский), “Путь моей жизни”, Москва, 1994, стр. 183.

49. Там же, стр. 183-184.

50. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, Москва, 1997, стр. 65.

51. Там же, стр. 199.

52. Н. Козлов статья “Памяти старца” в книге 1994, Г. Е. Распутин - Новый

“Духовное наследие”, Галич, 1994, стр. 17.

53- Р. Бэттс, В. Марченко, “Духовник Царской Семьи”, Москва, 1994, стр. 47.

54. Митроп. Вениамин (Федченков) “На рубеже двух эпох”, Москва, 1994, стр. 134.

55. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, Москва, 1997, стр. 114.

56. Митроп. Вениамин (Федченков) “На рубеже двух эпох”, Москва, 1994, стр. 138.

57. 0. А. Платонов, “Терновый венец России”, Москва, 1996, стр. 203.

58. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, Москва, 1997, стр. 113.

59- О. А. Платонов, “Терновый венец России”, Москва, 1996, стр. 163.

60. Р. Бэттс, “Пшеница и плевелы”, Москва, 1997, стр. 163.

61. Там же, стр. 159.

62. Г. Е. Распутин-Новый “Духовное наследие”, Галич, 1994, стр. 17

Свежие комментарии